(di Taika Waititi, 2017)

In Marvel hanno capito che Chris Hemsworth è più che altro un talento comico e che nonostante il suo fisico poderoso è più bravo a far ridere che non a fare il duro (vedere per credere la sua interpretazione nel più recente dei Ghostbusters). Di conseguenza anche questo terzo episodio dedicato al Dio del Tuono prende una strada diversa dai suoi predecessori, decisamente più cupi e molto, molto più noiosi, virando velocemente verso la commedia più scanzonata che si lascia alle spalle le sbrodolate amletiche di Branagh (che a onor del vero per il personaggio potevano avere un senso) e il tedio di Dark World. L'unico appunto che si potrebbe muovere alla scelta di far seguire al personaggio di Thor un corso decisamente più leggero, vicino al mood che ha decretato il successo dei Guardiani della Galassia, è il fatto di aprire a questo nuovo approccio utilizzando il Ragnarock che nella mitologia norrena è un evento di grande drammaticità che decreta la caduta degli dei, preludio alla fine del ciclo vitale del mondo, una narrazione, questa sì, che avrebbe meritato toni meno faceti. Ad ogni modo poco male, quest'ultimo Thor si rivela migliore e più divertente dei precedenti e tanto basta.

Il regista Taika Waititi realizza un miscuglio giocoso nel quale infila di tutto un po', dalla space opera in stile Guerre stellari a quello che è la mitologia asgardiana andando a pescare la dea dei morti Hela (Cate Blanchett), sorella di Thor (Chris Hemsworth) e Loki (Tom Hiddleston), inserisce molte sequenze d'azione ben supportate dalla presenza dell'incredibile Hulk (Mark Ruffalo) e dirige con mano sicura un parterre d'attori in ottima forma, con un Jeff Goldbum che interpreta il Gran Maestro un paio di spanne sopra gli altri. Ottima scelta quella di Cate Blanchett nella parte di Hela, l'attrice si diverte e dona fascino al personaggio adattandosi al tono ironico del film, così come ha fatto anche il bravissimo Tom Hiddleston nei panni di Loki. Si segnala un piccolo cameo di Matt Damon ai limiti dell'insensato, anche questo molto divertente, piccola stoccata ai toni shakespeariani del primo Thor forse? Molto interessanti inoltre tutte le strizzate d'occhio ai Marvel Fan dell'universo cartaceo, tutta la parte centrale ambientata sul pianeta Sakaar è infatti ispirata a una celebre sequenza di episodi a fumetti tratta non dalla serie di Thor bensì da quella di Hulk (il riferimento è a Planet Hulk), proprio qui compaiono alcuni comprimari tra i quali emerge Korg, un alieno interpretato dallo stesso regista. Inoltre gli sceneggiatori (Kyle e Yost in passato in forza alla Marvel) recuperano personaggi pressoché sconosciuti al grande pubblico ma noti ai fan dei fumetti della Casa delle idee, oltre a Korg anche Valchiria (Tessa Thompson), il Gran Maestro e l'Esecutore (Karl Urban), e fanno riferimento a situazioni delle quali in pochi coglieranno i retroscena come il torneo Contest of Champions o il look a la Celestiale di diverse comparse. Insomma, il materiale su cui lavorare è parecchio, in più si cala l'asso delle musiche ruffiane e arcinote (i Led Zeppelin in apertura) che seguono le orme tracciate dal lavoro fatto con Peter Quill dei Guardiani.

All'interno di quella che è ormai una vera e propria continuity del Marvel Cinematic Universe, anche se all'apparenza potrebbe sembrare il contrario, Thor: Ragnarok ricopre un ruolo importante per diversi motivi: cambi di status quo per i personaggi principali del film che ritroveremo in Infinity War, qui si compie il destino di Asgard e degli asgardiani e anche di Mjolnir, il martello incantato di Thor, tutte cose che faranno sentire il loro peso nei film seguenti. Tra i diversi tentativi fatti con questo personaggio, la via presa da Waititi sembra se non proprio quella giusta e definitiva almeno quella che finora ha portato i risultati migliori, offrendo ai fan un altro tassello divertente con cui baloccarsi all'interno dell'universo cinematografico Disney/Marvel. Si ride spesso, la vicenda la si segue con la giusta attenzione, si gode anche delle ottime prove d'attori, e qui ce ne sono diverse, e alla fine, spegnendo il televisore, immancabilmente ci troveremo un poco più affezionati a questo strambo "Zio del tuono".

domenica 30 giugno 2019

lunedì 24 giugno 2019

AGENTE 007 - VIVI E LASCIA MORIRE

(Live and let die di Guy Hamilton, 1973)

Per una serata svagata. Vivi e lascia morire è il primo episodio della saga di James Bond interpretato da Roger Moore dopo sei film in cui l'agente al servizio di Sua Maestà ebbe il volto di Sean Connery (più un brevissima e singola parentesi dove nel ruolo del protagonista troviamo George Lazenby). Avendo visto tutti i film dell'epoca Connery e solo un paio di quella Moore il mio giudizio di preferenza non può che essere parziale, questo Live and let die riesce però a confermare l'impressione, personale chiaramente, di come tra i due interpreti più classici dell'agente 007 io sia più incline ad apprezzare il mood del secondo, più leggiadro, sicuramente più cazzaro, magari meno incisivo ma più brillante e divertente. Forse Connery rimane nell'immaginario il modello perfetto di Bond (anche se a me piace molto Craig ad esempio) però i film con Moore mi sembra scorrano via decisamente meglio, più lisci e poco appesantiti nonostante la durata di questi non sia mai troppo esigua, vero difetto che accomuna molti degli episodi dell'epopea bondiana.

La presentazione non potrebbe essere delle migliori con l'apertura sui titoli di testa impreziosita dall'ottimo brano Live and let die dell'ex Beatles McCartney (insieme ai Wings), un pezzo diventato più che celebre e arrangiato con l'aiuto dello stesso produttore dei Beatles, George Martin: un biglietto da visita mica da niente. Ancor prima il classico prologo durante il quale assistiamo all'omicidio di tre colleghi di Bond, uno al Palazzo delle Nazioni Unite a New York, uno durante uno strano funerale a New Orleans e l'ultimo a Santa Monica, sperduta isoletta caraibica dove si praticano riti legati al vudù. Tutti gli omicidi sembrano legati a un diplomatico di Santa Monica, il dottor Kananga (Yapeth Kotto) sul quale viene chiamato a indagare l'agente Bond. James Bond (Roger Moore).

Vivi e lascia morire presenta pregi e difetti, ciò nonostante il risultato finale, composto di ottime sequenze come da momenti talmente grotteschi da sfiorare la farsa, risulta più che godibile. Il plot non è nulla di complicato, il solito criminale sui generis da portare alla luce che per scopi all'inizio reconditi ma ovviamente legati al lucro economico attua la sua serie di malefatte. Forse proprio il villain di turno non affascina più di tanto, questo Mr. Big non è protagonista di sequenze memorabili, non ha la caratura dei vecchi nemici del Bond di Connery, si limita ad avvalersi di un'entourage di lacchè strampalati tra i quali spiccano una sorta di Capitan uncino nero ed enorme (Julius W. Harris) e l'ammaliante Solitaire (una giovanissima Jane Seymour), una donna capace di leggere il futuro grazie alle carte. Ricollegandoci a Solitaire, anche le bond girl di questo episodio non sono tra le più memorabili, lascia un po' freddini la Seymour e non si rivela così affascinante l'ingenua (all'apparenza) Rosie Carver (Gloria Hendry), una sorta di collegamento di Bond con la C.I.A. Si gode della fotografia così caratterizzante degli anni 70 (qui di Ted Moore), molto belle le riprese su New York che condurranno alla prima sequenza d'azione, in auto su una sopraelevata cittadina che presenta diverse scelte di regia molto riuscite. Almeno altri due momenti molto spettacolari con l'inseguimento sul bus a due piani sull'isola di Santa Monica e quella (la migliore) a bordo dei motoscafi. Indovinato il personaggio dello sceriffo J. W. Pepper (Clifton James), il comprimario più spassoso dell'intero film, più grotteschi e sopra le righe i momenti dedicati al vudù e ai riti del Baron Samedi (Geoffrey Holder), personaggio davvero troppo farsesco che fa il paio con le vicende girate a New Orleans.

Moore dà vita a un Bond molto rilassato, quasi svagato, attento alle gonnelle più che a una missione sinceramente non troppo avvincente. Nonostante i limiti della trama il film si lascia guardare con discreto piacere, il minutaggio (comunque troppo esteso) non si fa patire e inoltre la regia di Hamilton è dinamica quanto basta e dove serve. Curiosa inoltre la contaminazione con quello che all'epoca era un fenomeno in ascesa, quello della blaxploitation che qui influenza non poco cast e location del film, non solo Santa Monica ma soprattutto le varie scene girate ad Harlem all'interno della comunità nera. Gli elementi per un buon intrattenimento ci sono, come si diceva in apertura... per una serata senza pensieri.

Per una serata svagata. Vivi e lascia morire è il primo episodio della saga di James Bond interpretato da Roger Moore dopo sei film in cui l'agente al servizio di Sua Maestà ebbe il volto di Sean Connery (più un brevissima e singola parentesi dove nel ruolo del protagonista troviamo George Lazenby). Avendo visto tutti i film dell'epoca Connery e solo un paio di quella Moore il mio giudizio di preferenza non può che essere parziale, questo Live and let die riesce però a confermare l'impressione, personale chiaramente, di come tra i due interpreti più classici dell'agente 007 io sia più incline ad apprezzare il mood del secondo, più leggiadro, sicuramente più cazzaro, magari meno incisivo ma più brillante e divertente. Forse Connery rimane nell'immaginario il modello perfetto di Bond (anche se a me piace molto Craig ad esempio) però i film con Moore mi sembra scorrano via decisamente meglio, più lisci e poco appesantiti nonostante la durata di questi non sia mai troppo esigua, vero difetto che accomuna molti degli episodi dell'epopea bondiana.

La presentazione non potrebbe essere delle migliori con l'apertura sui titoli di testa impreziosita dall'ottimo brano Live and let die dell'ex Beatles McCartney (insieme ai Wings), un pezzo diventato più che celebre e arrangiato con l'aiuto dello stesso produttore dei Beatles, George Martin: un biglietto da visita mica da niente. Ancor prima il classico prologo durante il quale assistiamo all'omicidio di tre colleghi di Bond, uno al Palazzo delle Nazioni Unite a New York, uno durante uno strano funerale a New Orleans e l'ultimo a Santa Monica, sperduta isoletta caraibica dove si praticano riti legati al vudù. Tutti gli omicidi sembrano legati a un diplomatico di Santa Monica, il dottor Kananga (Yapeth Kotto) sul quale viene chiamato a indagare l'agente Bond. James Bond (Roger Moore).

Vivi e lascia morire presenta pregi e difetti, ciò nonostante il risultato finale, composto di ottime sequenze come da momenti talmente grotteschi da sfiorare la farsa, risulta più che godibile. Il plot non è nulla di complicato, il solito criminale sui generis da portare alla luce che per scopi all'inizio reconditi ma ovviamente legati al lucro economico attua la sua serie di malefatte. Forse proprio il villain di turno non affascina più di tanto, questo Mr. Big non è protagonista di sequenze memorabili, non ha la caratura dei vecchi nemici del Bond di Connery, si limita ad avvalersi di un'entourage di lacchè strampalati tra i quali spiccano una sorta di Capitan uncino nero ed enorme (Julius W. Harris) e l'ammaliante Solitaire (una giovanissima Jane Seymour), una donna capace di leggere il futuro grazie alle carte. Ricollegandoci a Solitaire, anche le bond girl di questo episodio non sono tra le più memorabili, lascia un po' freddini la Seymour e non si rivela così affascinante l'ingenua (all'apparenza) Rosie Carver (Gloria Hendry), una sorta di collegamento di Bond con la C.I.A. Si gode della fotografia così caratterizzante degli anni 70 (qui di Ted Moore), molto belle le riprese su New York che condurranno alla prima sequenza d'azione, in auto su una sopraelevata cittadina che presenta diverse scelte di regia molto riuscite. Almeno altri due momenti molto spettacolari con l'inseguimento sul bus a due piani sull'isola di Santa Monica e quella (la migliore) a bordo dei motoscafi. Indovinato il personaggio dello sceriffo J. W. Pepper (Clifton James), il comprimario più spassoso dell'intero film, più grotteschi e sopra le righe i momenti dedicati al vudù e ai riti del Baron Samedi (Geoffrey Holder), personaggio davvero troppo farsesco che fa il paio con le vicende girate a New Orleans.

Moore dà vita a un Bond molto rilassato, quasi svagato, attento alle gonnelle più che a una missione sinceramente non troppo avvincente. Nonostante i limiti della trama il film si lascia guardare con discreto piacere, il minutaggio (comunque troppo esteso) non si fa patire e inoltre la regia di Hamilton è dinamica quanto basta e dove serve. Curiosa inoltre la contaminazione con quello che all'epoca era un fenomeno in ascesa, quello della blaxploitation che qui influenza non poco cast e location del film, non solo Santa Monica ma soprattutto le varie scene girate ad Harlem all'interno della comunità nera. Gli elementi per un buon intrattenimento ci sono, come si diceva in apertura... per una serata senza pensieri.

martedì 18 giugno 2019

THIS MUST BE THE PLACE

(di Paolo Sorrentino, 2011)

This must be the place, pur essendo un film con punte d'interesse degne di nota, sembra il Calimero dei tanti figli di Paolo Sorrentino, il cucciolo sfigato che solo in parte riuscirà a rivelarsi cigno, schiacciato tra la magnificenza di parenti prossimi ben più splendenti. Dopo una trilogia la cui fama è tutta italiana e che a detta di molti rimane finora il corpo migliore dell'opera del regista napoletano (L'uomo in più del 2001, Le conseguenze dell'amore del 2004 e L'amico di famiglia del 2006, opere che colpevolmente ancora non ho avuto modo di gustare), arriva il successo clamoroso de Il Divo che mettendo al centro della narrazione la figura inconfondibile di Giulio Andreotti ottiene riconoscimenti anche all'estero rendendo Paolo Sorrentino l'autore di fama mondiale che è ancora oggi. Questa fama internazionale porta ovviamente contatti, lusinghe, un'ampliamento degli orizzonti e in particolare la richiesta di collaborazione da parte di un grande artista: Sean Penn. Quando uno come Sean Penn ti chiede di collaborare cosa puoi fare? Gli cuci addosso un film, vai per la prima volta a girare in America e a confrontarti con l'industria Hollywoodiana, magari smorzi i tuoi lati più personali per aderire a una narrazione più lineare, che seppur intrisa di personalità possa comunque soddisfare un pubblico più ampio possibile. Ad ogni modo il talento resta, la visione anche, il film che ne esce non è affatto banale pur non essendo, diciamocelo onestamente, all'altezza di altri film del regista. Subito dopo questo piccolo Calimero, Sorrentino sfornerà infatti due capolavori acclamati ovunque come La grande bellezza e Youth - La giovinezza, film entrambi di una rara bellezza che offuscano anche ciò che di buono c'era nel loro predecessore.

This must be the place è un film che al termine della visione non lascia quel senso di pienezza quasi stordente, di appagamento totale e di soddisfazione che lasciavano altri titoli del regista, nonostante alla fine il viaggio non sia stato così malvagio. Perché quello di Cheyenne (Sean Penn) è un vero e proprio viaggio, This must be the place da un certo punto in avanti si trasforma nel classico road movie di formazione (non di un ragazzo ma di un uomo che forse uomo non è diventato mai veramente) in movimento tra i territori di un'America vastissima. Il protagonista è un uomo ormai di mezza età che in gioventù è stato un celebre cantante di una band rock dai risvolti dark, Cheyenne continua ad andare in giro agghindato come faceva quando era sulla cresta dell'onda: capelli disordinati e tinti di nero, rossetto marcato sulle labbra, vestiti improbabili, occhi resi scuri dal trucco e un peso costante ad accompagnarlo, sia fisico che metaforico. Cheyenne si porta dietro un orribile carrellino per la spesa lungo le strade della sua Dublino, città dove risiede, quando arriverà in America si trascinerà dietro un trolley da viaggio, controparti reali di un peso che grava sul suo cuore e di cui non riuscirà mai a liberarsi, un peso che sarà motore per alcune delle sequenze più belle del film. L'uomo è rimasto ancorato al passato pur rinnegandone quella che di quel passato è stata la parte fondamentale per lui: la musica. Un trauma, un evento tragico ha segnato forse per sempre Cheyenne mettendone in prospettiva il successo e il talento, in questo senso è emblematica la scena in cui il protagonista ha uno scambio di battute con David Byrne (nel ruolo di sé stesso), un passaggio fondamentale per inquadrare meglio Cheyenne. La sua esistenza monotona, ravvivata dalla moglie amatissima (Frances McDormand) e dall'amica Mary (Eve Hewson), viene scossa dalla notizia dell'imminente morte del padre ormai in fin di vita, un padre con il quale i rapporti si sono interrotti da molto tempo, un padre ossessionato dalla ricerca di un criminale nazista (Heinz Lieven) che in passato fu suo carceriere in un campo di prigionia. Nasce in Cheyenne il bisogno di continuare e portare a termine quel compito che il padre si era dato, inizia così un viaggio che porterà Cheyenne ad attraversare gli spazi di un'America di provincia che contribuirà, grazie agli incontri che porrà sulla strada del protagonista, alla sua tardiva maturazione.

Sorrentino costruisce alcune sequenze indubbiamente toccanti e significative, quella con Byrne alla quale si accennava prima o l'esecuzione del brano dei Talking Heads che dà il titolo al film, lascia da parte in larga misura la visionarietà e il divagare sublime della sua camera a favore di un approccio più concreto, funzionale ma sicuramente molto meno affascinante. Anche i pensieri che vagano sulle note delle immagini del regista qui sono per lo più imbrigliati sulla figura di Penn che offre una prova di contenimento caratterizzando un personaggio con una mimica trattenuta e minimale, un personaggio che probabilmente ricorderemo più del film stesso. Il viaggio è scandito da una colonna sonora delicata e, come Sorrentino vuole, molto indovinata, composta e curata in gran parte dallo stesso David Byrne, inoltre la meta, il finale, non delude ma regala anche un attimo di lucida cattiveria che non guasta nell'economia della storia. Non il miglior film di Sorrentino, questo è fuor di dubbio, ma se fosse stato un prodotto di un altro regista, magari meno conosciuto, sono convinto che il film avrebbe avuto qualche detrattore di meno, qui paga sicuramente il confronto con opere di un altro livello.

This must be the place, pur essendo un film con punte d'interesse degne di nota, sembra il Calimero dei tanti figli di Paolo Sorrentino, il cucciolo sfigato che solo in parte riuscirà a rivelarsi cigno, schiacciato tra la magnificenza di parenti prossimi ben più splendenti. Dopo una trilogia la cui fama è tutta italiana e che a detta di molti rimane finora il corpo migliore dell'opera del regista napoletano (L'uomo in più del 2001, Le conseguenze dell'amore del 2004 e L'amico di famiglia del 2006, opere che colpevolmente ancora non ho avuto modo di gustare), arriva il successo clamoroso de Il Divo che mettendo al centro della narrazione la figura inconfondibile di Giulio Andreotti ottiene riconoscimenti anche all'estero rendendo Paolo Sorrentino l'autore di fama mondiale che è ancora oggi. Questa fama internazionale porta ovviamente contatti, lusinghe, un'ampliamento degli orizzonti e in particolare la richiesta di collaborazione da parte di un grande artista: Sean Penn. Quando uno come Sean Penn ti chiede di collaborare cosa puoi fare? Gli cuci addosso un film, vai per la prima volta a girare in America e a confrontarti con l'industria Hollywoodiana, magari smorzi i tuoi lati più personali per aderire a una narrazione più lineare, che seppur intrisa di personalità possa comunque soddisfare un pubblico più ampio possibile. Ad ogni modo il talento resta, la visione anche, il film che ne esce non è affatto banale pur non essendo, diciamocelo onestamente, all'altezza di altri film del regista. Subito dopo questo piccolo Calimero, Sorrentino sfornerà infatti due capolavori acclamati ovunque come La grande bellezza e Youth - La giovinezza, film entrambi di una rara bellezza che offuscano anche ciò che di buono c'era nel loro predecessore.

This must be the place è un film che al termine della visione non lascia quel senso di pienezza quasi stordente, di appagamento totale e di soddisfazione che lasciavano altri titoli del regista, nonostante alla fine il viaggio non sia stato così malvagio. Perché quello di Cheyenne (Sean Penn) è un vero e proprio viaggio, This must be the place da un certo punto in avanti si trasforma nel classico road movie di formazione (non di un ragazzo ma di un uomo che forse uomo non è diventato mai veramente) in movimento tra i territori di un'America vastissima. Il protagonista è un uomo ormai di mezza età che in gioventù è stato un celebre cantante di una band rock dai risvolti dark, Cheyenne continua ad andare in giro agghindato come faceva quando era sulla cresta dell'onda: capelli disordinati e tinti di nero, rossetto marcato sulle labbra, vestiti improbabili, occhi resi scuri dal trucco e un peso costante ad accompagnarlo, sia fisico che metaforico. Cheyenne si porta dietro un orribile carrellino per la spesa lungo le strade della sua Dublino, città dove risiede, quando arriverà in America si trascinerà dietro un trolley da viaggio, controparti reali di un peso che grava sul suo cuore e di cui non riuscirà mai a liberarsi, un peso che sarà motore per alcune delle sequenze più belle del film. L'uomo è rimasto ancorato al passato pur rinnegandone quella che di quel passato è stata la parte fondamentale per lui: la musica. Un trauma, un evento tragico ha segnato forse per sempre Cheyenne mettendone in prospettiva il successo e il talento, in questo senso è emblematica la scena in cui il protagonista ha uno scambio di battute con David Byrne (nel ruolo di sé stesso), un passaggio fondamentale per inquadrare meglio Cheyenne. La sua esistenza monotona, ravvivata dalla moglie amatissima (Frances McDormand) e dall'amica Mary (Eve Hewson), viene scossa dalla notizia dell'imminente morte del padre ormai in fin di vita, un padre con il quale i rapporti si sono interrotti da molto tempo, un padre ossessionato dalla ricerca di un criminale nazista (Heinz Lieven) che in passato fu suo carceriere in un campo di prigionia. Nasce in Cheyenne il bisogno di continuare e portare a termine quel compito che il padre si era dato, inizia così un viaggio che porterà Cheyenne ad attraversare gli spazi di un'America di provincia che contribuirà, grazie agli incontri che porrà sulla strada del protagonista, alla sua tardiva maturazione.

Sorrentino costruisce alcune sequenze indubbiamente toccanti e significative, quella con Byrne alla quale si accennava prima o l'esecuzione del brano dei Talking Heads che dà il titolo al film, lascia da parte in larga misura la visionarietà e il divagare sublime della sua camera a favore di un approccio più concreto, funzionale ma sicuramente molto meno affascinante. Anche i pensieri che vagano sulle note delle immagini del regista qui sono per lo più imbrigliati sulla figura di Penn che offre una prova di contenimento caratterizzando un personaggio con una mimica trattenuta e minimale, un personaggio che probabilmente ricorderemo più del film stesso. Il viaggio è scandito da una colonna sonora delicata e, come Sorrentino vuole, molto indovinata, composta e curata in gran parte dallo stesso David Byrne, inoltre la meta, il finale, non delude ma regala anche un attimo di lucida cattiveria che non guasta nell'economia della storia. Non il miglior film di Sorrentino, questo è fuor di dubbio, ma se fosse stato un prodotto di un altro regista, magari meno conosciuto, sono convinto che il film avrebbe avuto qualche detrattore di meno, qui paga sicuramente il confronto con opere di un altro livello.

venerdì 14 giugno 2019

IL GRANDE GATSBY

(The great Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, 1925)

Sono diversi i motivi per cui Il grande Gatsby viene identificato come un romanzo importante e di rottura sia per la letteratura americana moderna che per la carriera dello scrittore Francis Scott Fitzgerald, così come sono svariati i temi che tra le pagine del romanzo la critica dell'epoca e quella contemporanea hanno individuato come metafore della società del tempo e più in generale della condizione umana. Tra i tanti quello che emerge preponderante è la condizione ultima di solitudine in cui ogni uomo versa nel corso della sua esistenza, in vita come nel momento della morte, una chiave di lettura infinitamente triste, forse pessimistica ma in gran parte condivisibile, perché nei momenti bui, nel profondo dei sentimenti, anche quelli provati per amori inesplosi o tormentati, seppur circondati tutti i giorni da amici e conoscenti, alla fine ci si ritrova sempre soli con sé stessi. Ed è così anche per il grande Jay Gatsby, un uomo al quale all'apparenza sembra non mancare nulla: una certa notorietà, una casa stupenda, frotte di gente in perenne movimento alle feste ormai celeberrime date da questo padrone di casa così affascinante, ricchezza e un velo di mistero a impreziosire l'aura di svagata irraggiungibilità di questo singolare personaggio. Ma a conti fatti Jay Gatsby altro non è se non un uomo solo, un uomo che ha inseguito fortemente un sogno, ha raggiunto una serie di risultati e di riconoscimenti per realizzare questo sogno, sempre da solo, e come lungo tutta la sua esistenza questo sogno da solo l'ha visto frantumarsi, improvvisamente, senza possibilità d'appello, in maniera fredda e indelicata. Da qui ci si può collegare al secondo tema spesso riconosciuto all'opera di Fitzgerald, quello della morte del sogno, in particolare quella del sogno più famoso di tutti: il sogno americano. Una metafora nascosta in quella che a una prima lettura potrebbe sembrare una semplice storia d'amore, e lo è, uno di quegli amori destinati a durare per sempre o fino a quando l'erosione del tempo non ne avrà smussato tutti gli angoli, il crollo di un mito che si può riscontrare anche nella vacuità di riferimenti ben più terreni e materiali quali appunto la ricchezza, il benessere, l'ammirazione della gente basata spesso su supposizioni fallaci, superficiali e sicuramente poco importanti.

La storia è narrata da Nick Carraway, spettatore defilato delle vicende di Gatsby in principio, amico intimo col passare del tempo, un uomo che potrebbe essere contraltare del protagonista, schivo, senza particolari ambizioni né moti passionali, un uomo che si accontenta della sua posizione tranquilla alla borsa di New York, un mite. Carraway prende un alloggio in una casa insignificante vicina alla villa di questo Jay Gatsby di cui si dicono tante cose ma del quale non si sa veramente nulla di certo. Da lontano Nick assiste al viavai di gente più o meno importante che transita alle feste date dal suo vicino di casa delle quali si dice un gran bene, feste mastodontiche alle quali non si può mancare. Nelle vicinanze abitano anche la cugina di Nick, Daisy con suo marito Tom, uomo infedele che ha una relazione con la moglie del gestore della stazione di servizio di East Egg, una certa Myrtle Wilson. Con il passare del tempo anche Nick farà la conoscenza di Gatsby, parteciperà alle sue feste, conoscerà la giocatrice di golf Jordan Baker ma soprattutto sarà una delle poche persone ad affezionarsi realmente a quell'uomo in qualche modo tanto splendente quanto fragile.

L'abilità di Fitzgerald sta nel mascherare sotto una prosa all'apparenza semplice e non troppo articolata (nella traduzione della Pivano) significati non così immediati da cogliere, dietro i quali si celano stoccate alla bella vita dei ruggenti anni 20 e note autobiografiche, pensieri profondi nascosti dietro una trama lineare. Spesso citato come uno dei migliori romanzi americani del secolo scorso, Il grande Gatsby rimane tutt'oggi un libro interessante, anche importante volendo, ma il correre degli anni, quelli che dal lontano 1925 hanno visto il chiudersi effettivamente del secolo, hanno regalato a mio avviso opere di ben altro calibro e spessore alla luce delle quali sembra inevitabile mettere in prospettiva anche un romanzo celebre come questo, e penso a Hemingway, Roth, McCarty, DeLillo e a tutta una serie di scrittori che poco hanno da invidiare a questo scritto di Fitzgerald che comunque rimane un'ottima lettura a quasi un secolo dalla sua uscita, cosa comunque non da poco.

Sono diversi i motivi per cui Il grande Gatsby viene identificato come un romanzo importante e di rottura sia per la letteratura americana moderna che per la carriera dello scrittore Francis Scott Fitzgerald, così come sono svariati i temi che tra le pagine del romanzo la critica dell'epoca e quella contemporanea hanno individuato come metafore della società del tempo e più in generale della condizione umana. Tra i tanti quello che emerge preponderante è la condizione ultima di solitudine in cui ogni uomo versa nel corso della sua esistenza, in vita come nel momento della morte, una chiave di lettura infinitamente triste, forse pessimistica ma in gran parte condivisibile, perché nei momenti bui, nel profondo dei sentimenti, anche quelli provati per amori inesplosi o tormentati, seppur circondati tutti i giorni da amici e conoscenti, alla fine ci si ritrova sempre soli con sé stessi. Ed è così anche per il grande Jay Gatsby, un uomo al quale all'apparenza sembra non mancare nulla: una certa notorietà, una casa stupenda, frotte di gente in perenne movimento alle feste ormai celeberrime date da questo padrone di casa così affascinante, ricchezza e un velo di mistero a impreziosire l'aura di svagata irraggiungibilità di questo singolare personaggio. Ma a conti fatti Jay Gatsby altro non è se non un uomo solo, un uomo che ha inseguito fortemente un sogno, ha raggiunto una serie di risultati e di riconoscimenti per realizzare questo sogno, sempre da solo, e come lungo tutta la sua esistenza questo sogno da solo l'ha visto frantumarsi, improvvisamente, senza possibilità d'appello, in maniera fredda e indelicata. Da qui ci si può collegare al secondo tema spesso riconosciuto all'opera di Fitzgerald, quello della morte del sogno, in particolare quella del sogno più famoso di tutti: il sogno americano. Una metafora nascosta in quella che a una prima lettura potrebbe sembrare una semplice storia d'amore, e lo è, uno di quegli amori destinati a durare per sempre o fino a quando l'erosione del tempo non ne avrà smussato tutti gli angoli, il crollo di un mito che si può riscontrare anche nella vacuità di riferimenti ben più terreni e materiali quali appunto la ricchezza, il benessere, l'ammirazione della gente basata spesso su supposizioni fallaci, superficiali e sicuramente poco importanti.

La storia è narrata da Nick Carraway, spettatore defilato delle vicende di Gatsby in principio, amico intimo col passare del tempo, un uomo che potrebbe essere contraltare del protagonista, schivo, senza particolari ambizioni né moti passionali, un uomo che si accontenta della sua posizione tranquilla alla borsa di New York, un mite. Carraway prende un alloggio in una casa insignificante vicina alla villa di questo Jay Gatsby di cui si dicono tante cose ma del quale non si sa veramente nulla di certo. Da lontano Nick assiste al viavai di gente più o meno importante che transita alle feste date dal suo vicino di casa delle quali si dice un gran bene, feste mastodontiche alle quali non si può mancare. Nelle vicinanze abitano anche la cugina di Nick, Daisy con suo marito Tom, uomo infedele che ha una relazione con la moglie del gestore della stazione di servizio di East Egg, una certa Myrtle Wilson. Con il passare del tempo anche Nick farà la conoscenza di Gatsby, parteciperà alle sue feste, conoscerà la giocatrice di golf Jordan Baker ma soprattutto sarà una delle poche persone ad affezionarsi realmente a quell'uomo in qualche modo tanto splendente quanto fragile.

L'abilità di Fitzgerald sta nel mascherare sotto una prosa all'apparenza semplice e non troppo articolata (nella traduzione della Pivano) significati non così immediati da cogliere, dietro i quali si celano stoccate alla bella vita dei ruggenti anni 20 e note autobiografiche, pensieri profondi nascosti dietro una trama lineare. Spesso citato come uno dei migliori romanzi americani del secolo scorso, Il grande Gatsby rimane tutt'oggi un libro interessante, anche importante volendo, ma il correre degli anni, quelli che dal lontano 1925 hanno visto il chiudersi effettivamente del secolo, hanno regalato a mio avviso opere di ben altro calibro e spessore alla luce delle quali sembra inevitabile mettere in prospettiva anche un romanzo celebre come questo, e penso a Hemingway, Roth, McCarty, DeLillo e a tutta una serie di scrittori che poco hanno da invidiare a questo scritto di Fitzgerald che comunque rimane un'ottima lettura a quasi un secolo dalla sua uscita, cosa comunque non da poco.

domenica 9 giugno 2019

BLACK MIRROR - STAGIONE 5

Black Mirror rimane sempre un bel vedere, però l'impressione che nasce guardando questa quinta stagione è che si sia spento il fuoco, quello slancio innovativo e stordente che ci aveva ammaliato lungo le prime stagioni di una serie senza rivali. Com'era prevedibile dopo l'esperimento formale dell'episodio interattivo Bandersnatch, la serie di Charlie Brooker, contraddicendo la sua stessa mission, fa un passo indietro, torna a una narrazione più tradizionale e abbraccia nuovamente la formula dei soli tre episodi, quella che ha dato le maggiori soddisfazioni negli anni passati. Non ci sono vere novità di contenuto, ormai i temi cari alla serie, ovvero tecnologie, social media, intelligenze artificiali e tutte le derive del progresso che l'umanità potrebbe sviluppare e utilizzare in modo sbagliato e pericoloso, sono state già sviscerate ed esplorate più volte, anche in questa stagione si torna sempre sugli stessi temi e l'impressione che sia davvero arduo che Black Mirror possa tornare a stupire come faceva in principio si fa davvero forte (ma spero di potermi ricredere in futuro). Forse il serial ci aveva abituati davvero troppo bene, il fatto che la nuova infornata di episodi non riesca ad alzare ancora un poco l'asticella qualitativa ci fa storcere il naso, nonostante le tre puntate di questa quinta stagione non siano affatto malvagie. In linea generale si perde quella sensazione di essere proiettati in un prossimo futuro, un passo oltre il nostro oggi, sembra invece che questa volta Black Mirror si concentri sulla nostra quotidianità, alterando solo di poco la realtà odierna e nell'episodio migliore del lotto non alterandola affatto, dismettendo i panni del profeta e vestendo quelli del narratore del nostro presente. Ne vien fuori un risultato più che godibile, un episodio davvero ottimo (Smithereens), uno quantomeno interessante (Striking vipers) e uno a dirla tutta trascurabile ma almeno piacevole da seguire (Rachel, Jack and Ashley Too).

Nel primo episodio, Striking vipers, torna il tema delle realtà virtuali altamente immersive legate al mondo videoludico, tema già esplorato nelle stagioni precedenti con esiti alterni. La novità qui potrebbe stare nel fatto che la tecnologia questa volta è più che altro un pretesto per raccontare una storia di sentimenti e situazioni difficili da gestire, di omosessualità latente, di vita matrimoniale, di calo dei desideri, di incomunicabilità, di compromessi. Quello che sembra mancare in tutte queste dinamiche è l'amore, in questo Black Mirror si conferma viatico di una visione pessimistica delle capacità dell'uomo di condurre al meglio la propria esistenza. Danny (Anthony Mackie) e Karl (Yahya Abdul-Mateen II) sono amici dai tempi dell'università, condividono l'appartamento, il primo è fidanzato con Theo (Nicole Beharie) che sposerà negli anni a venire, il secondo è più libero, i due sono legati da un'amicizia forte e all'apparenza indissolubile. Salto in avanti, Danny e Theo sono sposati, hanno un figlio, pensano di averne un secondo, Karl ormai li frequenta poco, però per il compleanno di Danny gli amici si riuniscono e Karl porta in regalo al suo vecchio amico un visore per la realtà virtuale di ultima generazione con il quale giocare in rete al videogioco che aveva loro dato tante ore di svago quando erano coinquilini: Striking Vipers X, un videogioco di combattimenti sullo stile di Street Fighters. La sensazione di trovarsi a combattere nello scenario prescelto è totale, i colpi si sentono e il coinvolgimento fisico è molto forte; gli avatar, oltre che combattere possono stare li a chiacchierare, o a fare sesso per esempio. Tra Danny e Karl nasce una relazione virtuale impensabile per loro nella vita reale e difficile da gestire. Lo scavo qui è tutto psicologico: una serie di riflessioni su un'attrazione, seppur virtuale, tra vecchia amici, l'infelicità scatenata da una vita matrimoniale dove il sesso ormai non eccita più (o non si fa), macigno pesantissimo che decreta anche il disperdersi dell'amore da ambo le parti, i compromessi disposti a tollerare per la felicità dell'altro o per la tenitura dei legami. Un buon episodio con delle belle idee, il piglio da Black Mirror è molto pretestuoso, poteva essere gestito tranquillamente senza realtà virtuale e magari con la possibilità di tirarne fuori un episodio ancora migliore. Non stupisce, non innova ma si lascia guardare con piacere.

Il secondo episodio, il più riuscito di questa stagione a mio avviso, potrebbe essere un film o un'episodio di una serie qualsiasi. Non ci sono scenari futuristici né tecnologie sconosciute, solo Smithereens, un social network che potrebbe tranquillamente essere il noto Facebook. L'unica novità, ormai ipotizzata più volte anche nella nostra realtà se non proprio assodata, è il concetto che i social media così come gli apparati tecnologici in rete ci spiino, non solo mettendo in atto operazioni di profiling ma effettivamente guardandoci e ascoltandoci tramite i nostri device. Chris, un ottimo Andrew Scott già Moriarty nella serie Sherlock, è un autista appoggiato a un'app in stile Uber, carica solo persone in uscita dalla sede di Smithereens, il più grande e utilizzato social media al mondo. Chris è alla ricerca di qualcuno che possa metterlo in contatto con il CEO della società, Billy Bauer (Topher Grace), nel passato di Chris c'è una tragedia legata proprio al social network creato dalla società, l'uomo ora vuole dire la sua, far sapere ai vertici i danni che le loro invenzioni stanno creando alla nostra società e agli uomini. Qui non c'è da fare nemmeno un passo avanti, i protagonisti di Smithereen siamo noi, la tragedia di Chris è già capitata, probabilmente capita più spesso di quanto possiamo immaginare. L'episodio ha una tensione emotiva molto forte, perché in Chris è facile riconoscersi, nelle sue critiche è possibile vedere le critiche che potrebbe muovere una persona dotata di un minimo di cervello e raziocinio alla società che abbiamo creato, che creiamo tutti i giorni mettendo in mano a entità incorporee una grande fetta delle nostre vite. Un episodio teso, molto Black Mirror nel concetto se non nell'approccio futuristico che solitamente il serial mantiene, narrazione lineare che scombina le carte in un ottimo finale tutto da interpretare.

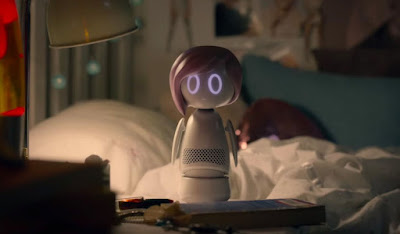

Rachel, Jack and Ashley Too mi sembra l'episodio meno interessante del lotto, comunque piacevole da seguire. Ancora intelligenze artificiali e una riflessione sull'utilizzo dell'immagine dell'artista post-mortem, anche questa pratica che ormai è realtà già in uso. Si segnala una buona prova della cantante Miley Cirus che interpreta la pop star idolo delle ragazzine Ashley O. Sul mercato viene lanciata la bambola Ashley Too, un'I.A. basata sulle caratteristiche della cantante pop Ashley O. La giovane Rachel (Angourie Rice), orfana di madre, vive con la sorella Jack e con suo padre, un inventore scombinato. Per il suo compleanno riceve una delle bambole Ashley Too con la quale instaura un legame quasi morboso. Nel frattempo la cantante Ashley O, in crisi depressiva e desiderosa di cambiare la sua musica e la sua immagine, vive un'esistenza sotto il giogo della sua manager nonché zia e del suo dottore che vogliono solo massimizzare i profitti di quello che ormai è a tutti gli effetti un brand dal successo planetario. I destini della cantante e della ragazzina sua fan si incroceranno in uno sviluppo che non desta stupore né particolari emozioni.

Nel complesso non male, gli episodi non sono malvagi, uno mi è anche piaciuto molto, è solo che Black Mirror non è più quel pugno allo stomaco che era una volta, sembra più addomesticato, forse un po' stanco e in difficoltà nel trovare nuove vie da percorrere, nuovi contenuti da proporre. Quest'anno, forse per la prima volta, non è sembrato nemmeno quello specchio nero che in passato ci ha fatto tanta paura.

mercoledì 5 giugno 2019

I ROLLING STONES SECONDO GODARD

(Sympathy for the Devil di Jean-Luc Godard, 1968)

Ovvero come rendere pesanti (non in senso musicale) anche i Rolling Stones, impresa non da poco che solo a uno come Jean-Luc Godard poteva riuscire.

Godard non è un autore sempre facile da seguire e comprendere, tanto più se lo si prende in un momento, per sua stessa ammissione, di forte confusione. Siamo nel Maggio del '68, anno storicamente importantissimo tanto più se il riferimento è a Parigi, città natale del regista francese e sede delle più ampie contestazioni studentesche di quegli anni. Per rendere su pellicola quello che era lo stato delle cose in Francia e nel mondo, tutto in divenire, connotato politicamente in maniera molto forte, e per molti versi sull'orlo di un abisso, Godard ricorre ancora una volta a una delle sue ormai celebri sperimentazioni, in maniera forse inaspettata si allontana dalla sua patria per realizzare il film che lui avrebbe voluto intitolare One plus one, distribuito poi come Sympathy for the Devil per volere dei produttori e in Italia noto come I Rolling Stones secondo Godard (titolo abbastanza idiota in quanto Godard dei Rolling Stones sembra interessarsi davvero poco se non come riflesso e fenomeno di costume dell'epoca in cui si trovavano a vivere). Quello che ne esce potrebbe essere - ma non mi prenderò certo io la responsabilità di dare una definizione certa a un'opera così ambigua - il riflesso e la riflessione su quell'epoca appunto confusa come lo stesso regista, fotografata attraverso la musica, i testi politici, il movimento delle Pantere Nere e le riflessioni su democrazia e cultura, o sulla democrazia della cultura o ancora sulla cultura della democrazia, non solo politica ma anche economica. O forse potrebbe essere tutt'altro, non un documentario musicale comunque se non in piccola parte.

I Rolling Stones fanno da collante al mosaico costruito da Godard, assistiamo alle loro sessioni di composizione e registrazione del brano Sympathy for the Devil, indubbiamente una parte interessante del film seppur indicata per i soli fan del gruppo inglese (che non sono pochi ovviamente), abbiamo modo di vedere stralci della costruzione del pezzo e provare un po' di malinconia guardando un Brian Jones un poco defilato, un documento d'epoca che riveste una certa importanza in quanto testimone della creazione di una delle pagine della Storia del Rock. Poi irrompe il '68, o l'idea che Godard aveva in quel momento storico dell'importanza di quel che stava avvenendo nel mondo, evidenziata e sottolineata dagli altri segmenti del film. Assistiamo alla messa in scena di una lunga serie di dichiarazioni di esponenti delle Pantere Nere, all'interno di un cimitero per auto questi declamano i dettami di ciò che il Popolo Nero potrà/dovrà fare per ottenere l'uguaglianza economico/politica e affrancarsi dal dominio dei bianchi. La lotta sarà armata e metaforicamente, in una sorta di rappresentazione di strada (o di sfasciacarrozze), apprendiamo che sarà cruenta. Altro segmento. Una giovine (Anne Wiazemsky) viene intervistata sullo stato delle cose, dell'uomo, della cultura, della democrazia della quale lei è simbolo in carne e ossa (forse). In un'ambiente bucolico una troupe la intervista, con domande molto guidate, lei risponde con un si, a volte con un no. Intervallo. Una ragazza imbratta simboli della società consumista moderna con slogan socialisti. In mezzo ancora Rolling Stones, ancora Pantere Nere. In un locale simbolo di tutta la cultura popolare moderna, dal fumetto alla rivista patinata, dal nudo sdoganato alla musica pop, l'esercente filonazista declama versi del Mein Kampf, avventori salutano col braccio teso.

In mezzo a tutto ciò, che lo si comprenda al meglio o meno, lo spettatore ha tutto il tempo per annoiarsi, fermo restando che comprendere dove Godard voglia andare a parare rimane estremamente difficile, e forse non vuole andare a parare da nessuna parte ma solo rappresentare il classico specchio dei tempi. Da sempre Godard sperimenta con il montaggio, con il linguaggio del Cinema, con quello della narrazione, altre volte l'ha fatto con esiti più interessanti. Sympathy for the Devil risulta in fin dei conti un documento pesante e un po' indigesto, rischia di deludere sia i fan degli Stones che il pubblico in generale presentando una serie di frammenti poco amalgamati e tutto sommato prescindibili. Per studiare il '68 abbiamo di meglio, per ascoltarci gli Stones abbiamo di meglio, per guardare Godard abbiamo di meglio. E quindi?

Ovvero come rendere pesanti (non in senso musicale) anche i Rolling Stones, impresa non da poco che solo a uno come Jean-Luc Godard poteva riuscire.

Godard non è un autore sempre facile da seguire e comprendere, tanto più se lo si prende in un momento, per sua stessa ammissione, di forte confusione. Siamo nel Maggio del '68, anno storicamente importantissimo tanto più se il riferimento è a Parigi, città natale del regista francese e sede delle più ampie contestazioni studentesche di quegli anni. Per rendere su pellicola quello che era lo stato delle cose in Francia e nel mondo, tutto in divenire, connotato politicamente in maniera molto forte, e per molti versi sull'orlo di un abisso, Godard ricorre ancora una volta a una delle sue ormai celebri sperimentazioni, in maniera forse inaspettata si allontana dalla sua patria per realizzare il film che lui avrebbe voluto intitolare One plus one, distribuito poi come Sympathy for the Devil per volere dei produttori e in Italia noto come I Rolling Stones secondo Godard (titolo abbastanza idiota in quanto Godard dei Rolling Stones sembra interessarsi davvero poco se non come riflesso e fenomeno di costume dell'epoca in cui si trovavano a vivere). Quello che ne esce potrebbe essere - ma non mi prenderò certo io la responsabilità di dare una definizione certa a un'opera così ambigua - il riflesso e la riflessione su quell'epoca appunto confusa come lo stesso regista, fotografata attraverso la musica, i testi politici, il movimento delle Pantere Nere e le riflessioni su democrazia e cultura, o sulla democrazia della cultura o ancora sulla cultura della democrazia, non solo politica ma anche economica. O forse potrebbe essere tutt'altro, non un documentario musicale comunque se non in piccola parte.

I Rolling Stones fanno da collante al mosaico costruito da Godard, assistiamo alle loro sessioni di composizione e registrazione del brano Sympathy for the Devil, indubbiamente una parte interessante del film seppur indicata per i soli fan del gruppo inglese (che non sono pochi ovviamente), abbiamo modo di vedere stralci della costruzione del pezzo e provare un po' di malinconia guardando un Brian Jones un poco defilato, un documento d'epoca che riveste una certa importanza in quanto testimone della creazione di una delle pagine della Storia del Rock. Poi irrompe il '68, o l'idea che Godard aveva in quel momento storico dell'importanza di quel che stava avvenendo nel mondo, evidenziata e sottolineata dagli altri segmenti del film. Assistiamo alla messa in scena di una lunga serie di dichiarazioni di esponenti delle Pantere Nere, all'interno di un cimitero per auto questi declamano i dettami di ciò che il Popolo Nero potrà/dovrà fare per ottenere l'uguaglianza economico/politica e affrancarsi dal dominio dei bianchi. La lotta sarà armata e metaforicamente, in una sorta di rappresentazione di strada (o di sfasciacarrozze), apprendiamo che sarà cruenta. Altro segmento. Una giovine (Anne Wiazemsky) viene intervistata sullo stato delle cose, dell'uomo, della cultura, della democrazia della quale lei è simbolo in carne e ossa (forse). In un'ambiente bucolico una troupe la intervista, con domande molto guidate, lei risponde con un si, a volte con un no. Intervallo. Una ragazza imbratta simboli della società consumista moderna con slogan socialisti. In mezzo ancora Rolling Stones, ancora Pantere Nere. In un locale simbolo di tutta la cultura popolare moderna, dal fumetto alla rivista patinata, dal nudo sdoganato alla musica pop, l'esercente filonazista declama versi del Mein Kampf, avventori salutano col braccio teso.

In mezzo a tutto ciò, che lo si comprenda al meglio o meno, lo spettatore ha tutto il tempo per annoiarsi, fermo restando che comprendere dove Godard voglia andare a parare rimane estremamente difficile, e forse non vuole andare a parare da nessuna parte ma solo rappresentare il classico specchio dei tempi. Da sempre Godard sperimenta con il montaggio, con il linguaggio del Cinema, con quello della narrazione, altre volte l'ha fatto con esiti più interessanti. Sympathy for the Devil risulta in fin dei conti un documento pesante e un po' indigesto, rischia di deludere sia i fan degli Stones che il pubblico in generale presentando una serie di frammenti poco amalgamati e tutto sommato prescindibili. Per studiare il '68 abbiamo di meglio, per ascoltarci gli Stones abbiamo di meglio, per guardare Godard abbiamo di meglio. E quindi?

lunedì 3 giugno 2019

BABY DRIVER - IL GENIO DELLA FUGA

(Baby driver di Edgar Wright, 2017)

Edgar Wright con Baby driver riesce nell'intento di dare un'impronta d'autore a un film che a conti fatti rimane un energico action, veloce, ricco di scene girate su automobili lanciate a rotta di collo e con la classica trama da nero, inclusa la deriva sentimentale del protagonista che per amor della sua bella vorrebbe uscire dal giro della mala. Però che confezione e che utilizzo della musica ci regala il regista della trilogia del cornetto, la sequenza sui titoli di testa, nella quale Baby (Ansel Elgort), il protagonista, esce da un hotel per andare al bar a comprare quattro caffè per poi tornare subito in hotel è qualcosa di fantastico. È un balletto urbano quello di Elgort, sulle notte della magnifica Harlem Shuffle nella sua versione originale (Bob & Earl, 1963), scandito dalle note, dal testo del brano che a pezzi compare sui graffiti della città, sui pali della luce, sui volantini e sulle insegne (e sulla bocca di Baby, nelle sue parole), l'uso della colonna sonora è gestito con rara intelligenza dal regista, c'è un fortissimo legame tra questa e lo sviluppo non solo della vicenda ma finanche delle singole azioni compiute dal protagonista, il tutto gestito con un'originalità inedita per un film d'azione molto lontano dal voler essere un musical o qualcosa di simile. Il risultato è che Baby driver sembra realmente qualcosa di fresco, quasi nuovo pur non essendolo mai veramente. Non manca un'attenzione estetica alla composizione che Wright calca in maniera ruffiana se non proprio tamarra ma che diventa una vera gioia per gli occhi: prendiamo ad esempio la scena della lavanderia (guardate dentro quelle lavatrici), o il look dei componenti della varie bande reclutate da Doc (Kevin Spacey) per portare a termine i vari colpi o ancora il colpo d'occhio d'insieme del locale dove Debora (Lily James) fa la cameriera, stereotipato magari ma irresistibile. Le sequenze puramente action sono tutte vivissime, coreografate al meglio e studiate nei più piccoli dettagli; se l'impressione che finora posso aver trasmesso è quella del mero ma riuscito esercizio di stile, beh... ricredetevi, Baby driver racconta anche una bella storia, non originalissima ma declinata in maniera nuova, divertente e con un ritmo indiavolato che ce la fa amare dalla prima all'ultima sequenza.

Baby è un ragazzo giovane suo malgrado costretto a seguire la via del crimine per ripagare un vecchio debito con il criminale di nome Doc. A renderlo prezioso per le squadre con cui lavora, una diversa per ogni colpo, è la sua abilità quasi inumana alla guida di ogni genere d'automobile, un maestro della fuga che risulta imprendibile per le forze dell'ordine cittadine. È un tipo strano Baby, un solitario, un taciturno che non si integra al meglio con il resto della squadra, un bravo ragazzo che ha un rapporto simbiontico con la sua musica e con quella che all'apparenza sembra una serie infinita di playlist con le quali convive praticamente h24. Colpo dopo colpo Baby accumula soldi per ripagare il suo debito, si prende cura del padre adottivo sordomuto e nell'arco della vicenda troverà il tempo di innamorarsi della giovane Debora con la quale vivrà momenti da fiaba nera.

Quello che rende Baby Driver un film d'eccezione, oltre alle sequenze action girate in maniera superba, è il lavoro fatto con la musica e con il suo protagonista, un Elgort bravissimo, un rapporto che troverà tutte le sue spiegazioni all'interno del film e che vivrà anche del contrasto con le percezioni di quell'amorevole padre adottivo sordomuto, in tutto questo Edgar Wright trova una misura talmente efficace da risultare geniale. Poi c'è un cast di contorno mica da ridere, oltre a un Kevin Spacey gigione e allo stesso tempo spietato (in una delle sue ultime interpretazioni pre-scandalo), ci sono un Jamie Foxx incontenibile e fuori di testa, un Jon Bernthal duro e diffidente e un Jon Hamm per me inedito in vesti criminali sul quale è cucita una delle parti più importanti del film. Quasi dimenticavo - ma non servirebbe nemmeno sottolinearlo visto quanto scritto sopra - colonna sonora da urlo che porta anche a una serie di dialoghi molto, molto gustosi.

Baby driver è un action puro, non certo un genere alto o nobile, però ad avercene di film fatti così, capaci di portare quella ventata di freschezza di cui è sempre alla ricerca chi ama veramente il Cinema. Rimarchevole.

Edgar Wright con Baby driver riesce nell'intento di dare un'impronta d'autore a un film che a conti fatti rimane un energico action, veloce, ricco di scene girate su automobili lanciate a rotta di collo e con la classica trama da nero, inclusa la deriva sentimentale del protagonista che per amor della sua bella vorrebbe uscire dal giro della mala. Però che confezione e che utilizzo della musica ci regala il regista della trilogia del cornetto, la sequenza sui titoli di testa, nella quale Baby (Ansel Elgort), il protagonista, esce da un hotel per andare al bar a comprare quattro caffè per poi tornare subito in hotel è qualcosa di fantastico. È un balletto urbano quello di Elgort, sulle notte della magnifica Harlem Shuffle nella sua versione originale (Bob & Earl, 1963), scandito dalle note, dal testo del brano che a pezzi compare sui graffiti della città, sui pali della luce, sui volantini e sulle insegne (e sulla bocca di Baby, nelle sue parole), l'uso della colonna sonora è gestito con rara intelligenza dal regista, c'è un fortissimo legame tra questa e lo sviluppo non solo della vicenda ma finanche delle singole azioni compiute dal protagonista, il tutto gestito con un'originalità inedita per un film d'azione molto lontano dal voler essere un musical o qualcosa di simile. Il risultato è che Baby driver sembra realmente qualcosa di fresco, quasi nuovo pur non essendolo mai veramente. Non manca un'attenzione estetica alla composizione che Wright calca in maniera ruffiana se non proprio tamarra ma che diventa una vera gioia per gli occhi: prendiamo ad esempio la scena della lavanderia (guardate dentro quelle lavatrici), o il look dei componenti della varie bande reclutate da Doc (Kevin Spacey) per portare a termine i vari colpi o ancora il colpo d'occhio d'insieme del locale dove Debora (Lily James) fa la cameriera, stereotipato magari ma irresistibile. Le sequenze puramente action sono tutte vivissime, coreografate al meglio e studiate nei più piccoli dettagli; se l'impressione che finora posso aver trasmesso è quella del mero ma riuscito esercizio di stile, beh... ricredetevi, Baby driver racconta anche una bella storia, non originalissima ma declinata in maniera nuova, divertente e con un ritmo indiavolato che ce la fa amare dalla prima all'ultima sequenza.

Baby è un ragazzo giovane suo malgrado costretto a seguire la via del crimine per ripagare un vecchio debito con il criminale di nome Doc. A renderlo prezioso per le squadre con cui lavora, una diversa per ogni colpo, è la sua abilità quasi inumana alla guida di ogni genere d'automobile, un maestro della fuga che risulta imprendibile per le forze dell'ordine cittadine. È un tipo strano Baby, un solitario, un taciturno che non si integra al meglio con il resto della squadra, un bravo ragazzo che ha un rapporto simbiontico con la sua musica e con quella che all'apparenza sembra una serie infinita di playlist con le quali convive praticamente h24. Colpo dopo colpo Baby accumula soldi per ripagare il suo debito, si prende cura del padre adottivo sordomuto e nell'arco della vicenda troverà il tempo di innamorarsi della giovane Debora con la quale vivrà momenti da fiaba nera.

Quello che rende Baby Driver un film d'eccezione, oltre alle sequenze action girate in maniera superba, è il lavoro fatto con la musica e con il suo protagonista, un Elgort bravissimo, un rapporto che troverà tutte le sue spiegazioni all'interno del film e che vivrà anche del contrasto con le percezioni di quell'amorevole padre adottivo sordomuto, in tutto questo Edgar Wright trova una misura talmente efficace da risultare geniale. Poi c'è un cast di contorno mica da ridere, oltre a un Kevin Spacey gigione e allo stesso tempo spietato (in una delle sue ultime interpretazioni pre-scandalo), ci sono un Jamie Foxx incontenibile e fuori di testa, un Jon Bernthal duro e diffidente e un Jon Hamm per me inedito in vesti criminali sul quale è cucita una delle parti più importanti del film. Quasi dimenticavo - ma non servirebbe nemmeno sottolinearlo visto quanto scritto sopra - colonna sonora da urlo che porta anche a una serie di dialoghi molto, molto gustosi.

Baby driver è un action puro, non certo un genere alto o nobile, però ad avercene di film fatti così, capaci di portare quella ventata di freschezza di cui è sempre alla ricerca chi ama veramente il Cinema. Rimarchevole.

Iscriviti a:

Post (Atom)