(Wonderstruck di Todd Haynes, 2017)

Brian Selznick è un noto scrittore di libri per ragazzi, vincitore di diversi premi di settore, dai suoi libri sono stati tratti anche un paio di film ai quali lo stesso autore ha collaborato in fase di soggetto e sceneggiatura: Hugo Cabret di Martin Scorsese e questo La stanza delle meraviglie a firma Todd Haynes. Premetto fin da subito che come non mi aveva entusiasmato il film di Scorsese, seppur valido per diversi aspetti, anche La stanza delle meraviglie non è riuscito a interessarmi più di tanto, fatto salvo per l'ultima ventina di minuti durante i quali Haynes tira i fili delle vicende presentate fino a quel momento e il destino dei personaggi arriva finalmente a toccare il cuore. Proprio come nella precedente trasposizione, anche qui si gioca molto con l'immagine e con la meraviglia che il Cinema può procurare nei suoi spettatori, in taluni casi soprattutto in quelli più giovani che qui come in Hugo Cabret trovano protagonisti alla loro altezza con i quali misurarsi (a mia figlia ad esempio sono piaciuti entrambi i film). Lavoro impeccabile nella forma, qui meno sfarzosa e rutilante che nel film di Scorsese, altrettanto pulita e patinata, messa in scena indubbiamente più interessante seppur ancora non troppo genuina.

Haynes decide di adoperare due piani narrativi paralleli per raccontare la storia dei suoi personaggi. Nel 1927, gli anni che stavano per vedere la Grande Depressione, Rose (Millicent Simmonds) è una bambina sorda che vive nel New Jersey, il padre distante, la madre assente, un fratello lontano. Rose ama tenere dei ritagli e lavorare con la carta, ad attrarla maggiormente sono le notizie su Lillian Mayhew (Julianne Moore), un'attrice del Cinema muto che Rose ama molto. Un giorno, senza dire niente a nessuno, Rose abbandona la sua solitudine per recarsi a New York, alla ricerca del fratello e della sua beniamina del grande schermo. Cinquant'anni più tardi, 1977, Ben (Oakes Flegley) è un pre-adolescente che ha perso la mamma. In seguito a un incidente il ragazzino perde anche l'uso dell'udito, sconvolto dalla sua situazione, decide di scappare a New York alla ricerca di un padre che non conosce, unico indizio l'indirizzo di una libreria, porterà con se un libro della madre che racconta l'origine dei primi musei, quelle che venivano chiamate "le stanze delle meraviglie". Proprio in un museo, quello del Queens, le due storie sembrano trovare un punto di contatto.

Il 1927 è raccontato con un bel bianco e nero fin troppo laccato, interessante la scelta di girare questo segmento come fosse un film muto, con il duplice aggancio al Cinema di quegli anni e alla sordità della piccola protagonista; questo espediente consente allo spettatore di calarsi meglio nei panni di Rose in quanto insieme a lei anche lo spettatore si trova sordo, forse non a caso in un'epoca dove il passaggio al Cinema sonoro è a un passo. Il 1977 è girato su tonalità ocra, in maniera vivace rispecchiando i ritmi e il fermento di un decennio non facile. La confezione c'è e si vede, regala anche spunti interessanti, il film però risente di un bilanciamento che fa decollare la vicenda troppo tardi, non bastano la storia d'amicizia tra Ben e Jamie (Jaden Michael), le meraviglie del museo, le strizzate d'occhio ai cinefili per catturare l'attenzione dello spettatore che si risveglia solo quando le carte si scoprono, le relazioni tra i personaggi diventano chiare (per lo spettatore più volenteroso sono anche intuibili) e finanche commoventi, ma è il classico caso del "troppo poco, troppo tardi". Data la fattura molto buona e l'apprezzamento di parte della critica, non fatevi frenare dalla mia idiosincrasia verso le pellicole tese a una meraviglia un poco plastificata, magari a qualcuno La stanza delle meraviglie potrebbe piacere sul serio.

sabato 30 novembre 2019

mercoledì 27 novembre 2019

JERUSALEM

(di Alan Moore, 2016)

Adesso il mio io-lettore potrebbe anche morire felice (o quasi). Il mio io ciarliero invece, quello al quale non dispiace vaneggiare delle opere che legge o guarda, un pochino meno. Eh sì, perché quest'ultimo si è messo in testa di parlare del Jerusalem di Alan Moore, una delle dieci opere più corpose mai scritte in lingua inglese (1525 pagine di romanzo), racconto denso, a volte ostico, complesso e stratificato del quale non sarà così facile, se non addirittura impossibile, dare un'idea della portata al lettore ignaro dei contenuti e della figura dell'autore, non proprio semplicissima anch'essa. Vediamo, da dove cominciare...

Alan Moore, per chi non lo sapesse, è considerato quasi all'unanimità come il maggior sceneggiatore (per qualità s'intende) di comics, tra le sue opere che hanno lasciato il segno sul media, dallo stesso Moore un po' disconosciuto per quel che riguarda la moderna produzione supereroica, ci sono Swamp Thing, Miracleman, Watchmen, V for Vendetta, From Hell, la linea ABC Comics, La lega degli straordinari gentlemen, Providence e diverse altre cose ancora, non tutte legate al mondo dei supereroi. In anni a noi più vicini lo scrittore di Northampton si è cimentato con ottimi risultati anche con la letteratura, scrivendo prima La voce del fuoco (1996) e poi questo Jerusalem la cui stesura si è sviluppata nel'arco di una decina d'anni di lavoro.

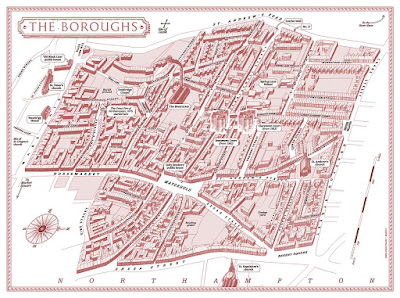

Proprio Northampton, la sua città di origine, è al centro degli scritti di Moore; già con La voce del fuoco lo scrittore inglese narrava episodi provenienti da diverse epoche che avevano il legame geografico di essere ambientate tutte a Northampton o nei territori che un giorno sarebbero divenuti Northampton, sperimentando già allora con il linguaggio e mettendo su pagina una conoscenza straripante della lingua e della cultura inglese probabilmente afferrabili solo leggendo il testo in lingua originale (plauso ai traduttori per il coraggio). Jerusalem è una diretta evoluzione di quel primo scritto, un'ode a Northampton, considerata per diversi motivi il cuore storico del Paese, e più precisamente un canto per Boroughs, il vecchio quartiere dove Alan Moore è nato e cresciuto, una zona popolare, povera, vecchio centro di una città che ormai non esiste più. A conferma di tutto ciò la dedica iniziale: Per la mia famiglia, per la gente di Boroughs e per Audrey Vernon, la migliore fisarmonicista che abbia calcato le nostre misere strade.

Le nostre misere strade. Ed è lì, tra quelle strade, così reali e così proiettate in un mondo immaginario e ultraterreno, che si svolgono le vicende narrate in Jerusalem, episodi che spaziano dallo storico al nostalgico, dal reale al surreale fino al totalmente fantastico senza soluzione di continuità alcuna, in un caleidoscopio di stili di scrittura e una pletora di vocaboli che possono tranquillamente far concorrenza ai migliori scritti degli autori oggi più blasonati e considerati da critica e lettori. L'opera è divisa in tre grossi "libri" (in Inghilterra è stata pubblicata in tre volumi separati, sicuramente più pratici): Boroughs, Mansoul e L'inchiesta dei Vernall, insieme a un Preludio e un Postludio. Lungo i capitoli, voluminosi e impegnativi, di queste tre sezioni del libro, si alternano stili di scrittura diversi, personaggi storici, inventati e mitologici, epoche e tematiche differenti, tutte tessere che andranno a comporre un amalgama d'insieme ricco e affascinante del quale l'ultimo capitolo è sia summa che sunto, una conclusione capace di commuovere (anche per aver portato a termine un compito tutt'altro che semplice) e appagare in egual misura.

Chi conosce l'autore è già al corrente dell'abilità sconfinata di Moore nel mettere le parole su carta, che siano queste in forma di sceneggiatura o in pura prosa per romanzi. In Jerusalem Moore gioca con la lingua (e per questo per chi ne è in grado il consiglio e di optare per la versione inglese) adottando i registri più disparati; sono presenti capitoli scritti in versi, altri come fossero una stesura teatrale, in uno l'autore si ispira allo stile di Joyce usato per il suo Finnegans wake scegliendo come protagonista del capitolo la vera figlia di James Joyce; su tutto aleggia l'ombra di William Blake, incontriamo tra le vie di Boroughs Charlie Chaplin, ubriaconi, Thomas Becket, puttane, Oliver Cromwell, fantasmi, Samuel Beckett, arcangeli (o Costruttori), John Clare e tutta la meravigliosa stirpe dei Vernall e dei loro parenti, destinati ad avere un ruolo, non sempre chiaro, nei piani delle forze che stanno al piano di sopra, letteralmente, in quella dimensione fantastica e fantasmatica che si può raggiungere dopo la morte e che prende il nome di Mansoul.

Il primo libro, Boroughs, è una vera e propria passeggiata tra le strade del vecchio quartiere e tra le epoche, dove è possibile incontrare vivi e morti, personaggi reali e di fantasia; ogni capitolo ha un punto di vista diverso in base al personaggio che ne è protagonista, cambia spesso il contesto della narrazione come la prosa adottata da Moore, ma quello che accomuna ogni passaggio è l'amore per un quartiere una volta colmo d'umanità e bellezza, nonostante la povertà e la violenza, e distrutto negli anni da un accumulo di politiche profittatrici e incuranti della storia e delle necessità di Boroughs e dei suoi abitanti. Già dal Preludio iniziamo a conoscere il quartiere e le sue vecchie strade, presenti in due cartine a inizio e a fondo del libro, sarà quasi impossibile dopo poche pagine non avere la tentazione di andare a sbirciare su Google Maps per vedere cosa è diventato Boroughs oggi (spoiler, è un postaccio). Subito Moore ci presenta due dei personaggi fondamentali di Jerusalem, i fratelli Micheal e Alma Warren, la stirpe dei Vernall, i Costruttori, il Terzo Borough e qualcosa chiamato in una lingua ignota il Porthimoth di Norhan e poi ancora sprazzi di cultura alta e bassa, dalla storia inglese alla musica, dal cinema ai videogiochi fino ad arrivare ai vecchi mestieri senza limite alcuno, con una coerenza che solo chi ha un grado di cultura non comune può mettere in gioco. In fondo far convivere perfettamente nello stesso romanzo Oliver Cromwell, Lady Diana, le corone di Puck e il demone Asmodeo non è cosa da tutti.

Mansoul è la parte più fantastica del libro, ambientato in una dimensione atemporale, dove è più chiaro (ma non semplice) capire il concetto di eternalismo ciclico che Moore sostiene, e dove scorrazza una banda di adolescenti e bambini chiamata la banda dei morti morti che tra peripezie più o meno goliardiche ci accompagnerà tra le strutture e le leggi di questo strano mondo al quale tutti siamo destinati, destreggiandosi tra fantasmi di morti più o meno amichevoli, entità superiori, demoni, sogni degli umani vivi e anomalie con un loro preciso scopo. Mansoul è un libro bellissimo che potrebbe fare storia a sé pur essendo collegatissimo al tessuto di quella che rimane sempre una narrazione unica e compatta, mai slegata nonostante i mille cambi di prospettiva e forma. Con L'inchiesta dei Vernall si comincia ad andare verso il finale, a tirare qualche filo, nonostante questo Moore si concede digressioni interessanti come quella sulla breve storia del capitale, distruttore dell'economia del baratto, è questo anche il libro nel quale l'autore sperimenta maggiormente nella forma cambiando più volte registro in maniera evidente, forse proprio per questo risulta anche la sezione più "scorrevole" di Jerusalem e si prosegue fino ad arrivare allo splendido Postludio che chiude un libro immenso.

È raro leggere qualcosa che contenga una tale ricchezza nel lessico e nello stile, a prescindere dall'empatia che si può o meno provare per opere così corpose e comunque dai contenuti particolari, Jerusalem è un'opera che dovrebbe finire di diritto vicina a quelle che i lettori attenti tengono in grande considerazione, arrivato relativamente tardi alla forma romanzo, vedremo se Alan Moore (classe 1953) riuscirà a ritagliarsi negli anni quella considerazione che già ora meriterebbe.

Adesso il mio io-lettore potrebbe anche morire felice (o quasi). Il mio io ciarliero invece, quello al quale non dispiace vaneggiare delle opere che legge o guarda, un pochino meno. Eh sì, perché quest'ultimo si è messo in testa di parlare del Jerusalem di Alan Moore, una delle dieci opere più corpose mai scritte in lingua inglese (1525 pagine di romanzo), racconto denso, a volte ostico, complesso e stratificato del quale non sarà così facile, se non addirittura impossibile, dare un'idea della portata al lettore ignaro dei contenuti e della figura dell'autore, non proprio semplicissima anch'essa. Vediamo, da dove cominciare...

Alan Moore, per chi non lo sapesse, è considerato quasi all'unanimità come il maggior sceneggiatore (per qualità s'intende) di comics, tra le sue opere che hanno lasciato il segno sul media, dallo stesso Moore un po' disconosciuto per quel che riguarda la moderna produzione supereroica, ci sono Swamp Thing, Miracleman, Watchmen, V for Vendetta, From Hell, la linea ABC Comics, La lega degli straordinari gentlemen, Providence e diverse altre cose ancora, non tutte legate al mondo dei supereroi. In anni a noi più vicini lo scrittore di Northampton si è cimentato con ottimi risultati anche con la letteratura, scrivendo prima La voce del fuoco (1996) e poi questo Jerusalem la cui stesura si è sviluppata nel'arco di una decina d'anni di lavoro.

Proprio Northampton, la sua città di origine, è al centro degli scritti di Moore; già con La voce del fuoco lo scrittore inglese narrava episodi provenienti da diverse epoche che avevano il legame geografico di essere ambientate tutte a Northampton o nei territori che un giorno sarebbero divenuti Northampton, sperimentando già allora con il linguaggio e mettendo su pagina una conoscenza straripante della lingua e della cultura inglese probabilmente afferrabili solo leggendo il testo in lingua originale (plauso ai traduttori per il coraggio). Jerusalem è una diretta evoluzione di quel primo scritto, un'ode a Northampton, considerata per diversi motivi il cuore storico del Paese, e più precisamente un canto per Boroughs, il vecchio quartiere dove Alan Moore è nato e cresciuto, una zona popolare, povera, vecchio centro di una città che ormai non esiste più. A conferma di tutto ciò la dedica iniziale: Per la mia famiglia, per la gente di Boroughs e per Audrey Vernon, la migliore fisarmonicista che abbia calcato le nostre misere strade.

Le nostre misere strade. Ed è lì, tra quelle strade, così reali e così proiettate in un mondo immaginario e ultraterreno, che si svolgono le vicende narrate in Jerusalem, episodi che spaziano dallo storico al nostalgico, dal reale al surreale fino al totalmente fantastico senza soluzione di continuità alcuna, in un caleidoscopio di stili di scrittura e una pletora di vocaboli che possono tranquillamente far concorrenza ai migliori scritti degli autori oggi più blasonati e considerati da critica e lettori. L'opera è divisa in tre grossi "libri" (in Inghilterra è stata pubblicata in tre volumi separati, sicuramente più pratici): Boroughs, Mansoul e L'inchiesta dei Vernall, insieme a un Preludio e un Postludio. Lungo i capitoli, voluminosi e impegnativi, di queste tre sezioni del libro, si alternano stili di scrittura diversi, personaggi storici, inventati e mitologici, epoche e tematiche differenti, tutte tessere che andranno a comporre un amalgama d'insieme ricco e affascinante del quale l'ultimo capitolo è sia summa che sunto, una conclusione capace di commuovere (anche per aver portato a termine un compito tutt'altro che semplice) e appagare in egual misura.

Chi conosce l'autore è già al corrente dell'abilità sconfinata di Moore nel mettere le parole su carta, che siano queste in forma di sceneggiatura o in pura prosa per romanzi. In Jerusalem Moore gioca con la lingua (e per questo per chi ne è in grado il consiglio e di optare per la versione inglese) adottando i registri più disparati; sono presenti capitoli scritti in versi, altri come fossero una stesura teatrale, in uno l'autore si ispira allo stile di Joyce usato per il suo Finnegans wake scegliendo come protagonista del capitolo la vera figlia di James Joyce; su tutto aleggia l'ombra di William Blake, incontriamo tra le vie di Boroughs Charlie Chaplin, ubriaconi, Thomas Becket, puttane, Oliver Cromwell, fantasmi, Samuel Beckett, arcangeli (o Costruttori), John Clare e tutta la meravigliosa stirpe dei Vernall e dei loro parenti, destinati ad avere un ruolo, non sempre chiaro, nei piani delle forze che stanno al piano di sopra, letteralmente, in quella dimensione fantastica e fantasmatica che si può raggiungere dopo la morte e che prende il nome di Mansoul.

Il primo libro, Boroughs, è una vera e propria passeggiata tra le strade del vecchio quartiere e tra le epoche, dove è possibile incontrare vivi e morti, personaggi reali e di fantasia; ogni capitolo ha un punto di vista diverso in base al personaggio che ne è protagonista, cambia spesso il contesto della narrazione come la prosa adottata da Moore, ma quello che accomuna ogni passaggio è l'amore per un quartiere una volta colmo d'umanità e bellezza, nonostante la povertà e la violenza, e distrutto negli anni da un accumulo di politiche profittatrici e incuranti della storia e delle necessità di Boroughs e dei suoi abitanti. Già dal Preludio iniziamo a conoscere il quartiere e le sue vecchie strade, presenti in due cartine a inizio e a fondo del libro, sarà quasi impossibile dopo poche pagine non avere la tentazione di andare a sbirciare su Google Maps per vedere cosa è diventato Boroughs oggi (spoiler, è un postaccio). Subito Moore ci presenta due dei personaggi fondamentali di Jerusalem, i fratelli Micheal e Alma Warren, la stirpe dei Vernall, i Costruttori, il Terzo Borough e qualcosa chiamato in una lingua ignota il Porthimoth di Norhan e poi ancora sprazzi di cultura alta e bassa, dalla storia inglese alla musica, dal cinema ai videogiochi fino ad arrivare ai vecchi mestieri senza limite alcuno, con una coerenza che solo chi ha un grado di cultura non comune può mettere in gioco. In fondo far convivere perfettamente nello stesso romanzo Oliver Cromwell, Lady Diana, le corone di Puck e il demone Asmodeo non è cosa da tutti.

Mansoul è la parte più fantastica del libro, ambientato in una dimensione atemporale, dove è più chiaro (ma non semplice) capire il concetto di eternalismo ciclico che Moore sostiene, e dove scorrazza una banda di adolescenti e bambini chiamata la banda dei morti morti che tra peripezie più o meno goliardiche ci accompagnerà tra le strutture e le leggi di questo strano mondo al quale tutti siamo destinati, destreggiandosi tra fantasmi di morti più o meno amichevoli, entità superiori, demoni, sogni degli umani vivi e anomalie con un loro preciso scopo. Mansoul è un libro bellissimo che potrebbe fare storia a sé pur essendo collegatissimo al tessuto di quella che rimane sempre una narrazione unica e compatta, mai slegata nonostante i mille cambi di prospettiva e forma. Con L'inchiesta dei Vernall si comincia ad andare verso il finale, a tirare qualche filo, nonostante questo Moore si concede digressioni interessanti come quella sulla breve storia del capitale, distruttore dell'economia del baratto, è questo anche il libro nel quale l'autore sperimenta maggiormente nella forma cambiando più volte registro in maniera evidente, forse proprio per questo risulta anche la sezione più "scorrevole" di Jerusalem e si prosegue fino ad arrivare allo splendido Postludio che chiude un libro immenso.

È raro leggere qualcosa che contenga una tale ricchezza nel lessico e nello stile, a prescindere dall'empatia che si può o meno provare per opere così corpose e comunque dai contenuti particolari, Jerusalem è un'opera che dovrebbe finire di diritto vicina a quelle che i lettori attenti tengono in grande considerazione, arrivato relativamente tardi alla forma romanzo, vedremo se Alan Moore (classe 1953) riuscirà a ritagliarsi negli anni quella considerazione che già ora meriterebbe.

domenica 24 novembre 2019

COFFY

(di Jack Hill, 1973)

Nella prima metà degli anni 70 del secolo scorso nasce il fenomeno della blaxploitation, definizione che scaturisce dalla crasi delle parole black ed exploitation, una corrente cinematografica volta a intercettare pubblico di colore proponendo film con protagonisti (sporadicamente anche registi) neri, filone apparentemente volto a valorizzare nell'industria dello spettacolo le minoranze afroamericane, scopo di facciata che nascondeva quello solito, cioè trovare nuovi mercati per far cassetta e far incassare investitori in larga parte bianchi. Il fenomeno non contribuì di certo a elevare la reputazione dei neri d'America, i film che si inserirono in questa ondata non poterono dirsi proprio dei capolavori, le pellicole appartenenti al genere poggiavano su un largo uso di violenza e sesso, prodotti di serie B spesso piacevoli da guardare ma che difficilmente avrebbero reso un buon servizio in ottica di "black power". Tra i vari sottofiloni nati dalla blaxploitation c'è quello tutto al femminile del quale la portabandiera più celebre è sicuramente la sensualissima Pam Grier, intercettata in epoca moderna anche da Quentin Tarantino che la volle come protagonista del suo Jackie Brown; ora gli anni sono passati, la bellezza è sfiorita ma la Grier rimane sempre tostissima. Coffy, insieme a Foxy Brown e a qualche altra pellicola è proprio uno dei lavori più noti della Grier.

Dal punto di vista estetico Coffy assomiglia a molta televisione prodotta nei 70, immagini che presentano quella grana così caratterizzante del periodo che a mio avviso ancor oggi si porta dietro un fascino incredibile, unita ai notturni sulle strade cittadine, al loro lato fatiscente come a quello più appariscente delle luci al neon, dona al film un motivo di interesse aggiuntivo oltre a quello di studio di un fenomeno circoscritto ma molto importante per diversi motivi, primo tra tutti la produzione di score musicali spesso degni di nota. Nella fattispecie si procede sulle note di Roy Ayers in uno score in cui spicca il brano Coffy is the color, ma in generale tutta la corrente blaxploitation ci ha lasciato contributi interessanti che spaziano tra funk e soul a opera di nomi come Isaac Hayes, Bobby Womack, Curtis Mayfield, Quincy Jones, James Brown, Marvin Gaye e altri ancora, è chiaro come l'importanza del fenomeno musicalmente non è stata secondaria.

Coffy, come poi Foxy Brown, è un revenge movie tosto e affatto edulcorato che porta in sé diversi germi di denuncia su quella che è la condizione dei neri in America e di come gli stessi, quando unti dalle ruote del potere, non mancassero di tradire il loro stesso "popolo" per approfittare di quei privilegi economici offerti dai bianchi, emblematica in questo senso la figura del politico interpretato da Booker Bradshaw. Coffy (Pam Grier) è una bella infermiera la cui sorella minore viene rovinata dalla droga che scorre copiosa in città, la donna si mette così in testa di farsi giustizia da sola eliminando il malavitoso che contribuisce a far girare la droga nel quartiere, ovviamente per avvicinarlo farà leva sulle sue grazie (e che grazie) generosamente esibite. Ma la scalata di vendetta non termina qui, carpendo alcune informazioni Coffy si avvicinerà al giro di prostituzione e droga gestito dall'importante King George (Robert DoQui), un pappone nero in affari col boss della malavita Arturo Vitroni (Allan Arbus), un viscido sensibile al fascino femminile e dai gusti eccentrici in ambito sessuale.

Sviluppo telefonatissimo e sceneggiatura minimale sostengono un film che è più fenomeno di costume e che si lascia apprezzare per la sua natura diretta, per il look di alcuni personaggi (King George su tutti) e soprattutto per la bellezza della Grier. Non manca una certa dose di violenza tra morti ammazzati e teste esplose, ci si concede anche la più classica delle risse al femminile tra abiti stracciati e seni scoperti al vento. Pura exploitation (declinatela in black, sex o come volete) che non raggiunge mai livelli oltraggiosi, visivamente rimangono un paio di scene di violenza che lasciano il segno e sui nudi ci si limita a seni e sederi, tutto sommato l'apparato provocatorio è contenuto.

Il fenomeno portò all'industria dei bei soldoni, poi le proteste di varie associazioni che contestavano i contenuti e la visione non idilliaca che questi film davano del "popolo nero", portò a una prematura scomparsa della blaxploitation che forse non ci ha regalato grandi opere ma diversi film buoni per un intrattenimento un poco diverso dal solito.

Nella prima metà degli anni 70 del secolo scorso nasce il fenomeno della blaxploitation, definizione che scaturisce dalla crasi delle parole black ed exploitation, una corrente cinematografica volta a intercettare pubblico di colore proponendo film con protagonisti (sporadicamente anche registi) neri, filone apparentemente volto a valorizzare nell'industria dello spettacolo le minoranze afroamericane, scopo di facciata che nascondeva quello solito, cioè trovare nuovi mercati per far cassetta e far incassare investitori in larga parte bianchi. Il fenomeno non contribuì di certo a elevare la reputazione dei neri d'America, i film che si inserirono in questa ondata non poterono dirsi proprio dei capolavori, le pellicole appartenenti al genere poggiavano su un largo uso di violenza e sesso, prodotti di serie B spesso piacevoli da guardare ma che difficilmente avrebbero reso un buon servizio in ottica di "black power". Tra i vari sottofiloni nati dalla blaxploitation c'è quello tutto al femminile del quale la portabandiera più celebre è sicuramente la sensualissima Pam Grier, intercettata in epoca moderna anche da Quentin Tarantino che la volle come protagonista del suo Jackie Brown; ora gli anni sono passati, la bellezza è sfiorita ma la Grier rimane sempre tostissima. Coffy, insieme a Foxy Brown e a qualche altra pellicola è proprio uno dei lavori più noti della Grier.

Dal punto di vista estetico Coffy assomiglia a molta televisione prodotta nei 70, immagini che presentano quella grana così caratterizzante del periodo che a mio avviso ancor oggi si porta dietro un fascino incredibile, unita ai notturni sulle strade cittadine, al loro lato fatiscente come a quello più appariscente delle luci al neon, dona al film un motivo di interesse aggiuntivo oltre a quello di studio di un fenomeno circoscritto ma molto importante per diversi motivi, primo tra tutti la produzione di score musicali spesso degni di nota. Nella fattispecie si procede sulle note di Roy Ayers in uno score in cui spicca il brano Coffy is the color, ma in generale tutta la corrente blaxploitation ci ha lasciato contributi interessanti che spaziano tra funk e soul a opera di nomi come Isaac Hayes, Bobby Womack, Curtis Mayfield, Quincy Jones, James Brown, Marvin Gaye e altri ancora, è chiaro come l'importanza del fenomeno musicalmente non è stata secondaria.

Coffy, come poi Foxy Brown, è un revenge movie tosto e affatto edulcorato che porta in sé diversi germi di denuncia su quella che è la condizione dei neri in America e di come gli stessi, quando unti dalle ruote del potere, non mancassero di tradire il loro stesso "popolo" per approfittare di quei privilegi economici offerti dai bianchi, emblematica in questo senso la figura del politico interpretato da Booker Bradshaw. Coffy (Pam Grier) è una bella infermiera la cui sorella minore viene rovinata dalla droga che scorre copiosa in città, la donna si mette così in testa di farsi giustizia da sola eliminando il malavitoso che contribuisce a far girare la droga nel quartiere, ovviamente per avvicinarlo farà leva sulle sue grazie (e che grazie) generosamente esibite. Ma la scalata di vendetta non termina qui, carpendo alcune informazioni Coffy si avvicinerà al giro di prostituzione e droga gestito dall'importante King George (Robert DoQui), un pappone nero in affari col boss della malavita Arturo Vitroni (Allan Arbus), un viscido sensibile al fascino femminile e dai gusti eccentrici in ambito sessuale.

Sviluppo telefonatissimo e sceneggiatura minimale sostengono un film che è più fenomeno di costume e che si lascia apprezzare per la sua natura diretta, per il look di alcuni personaggi (King George su tutti) e soprattutto per la bellezza della Grier. Non manca una certa dose di violenza tra morti ammazzati e teste esplose, ci si concede anche la più classica delle risse al femminile tra abiti stracciati e seni scoperti al vento. Pura exploitation (declinatela in black, sex o come volete) che non raggiunge mai livelli oltraggiosi, visivamente rimangono un paio di scene di violenza che lasciano il segno e sui nudi ci si limita a seni e sederi, tutto sommato l'apparato provocatorio è contenuto.

Il fenomeno portò all'industria dei bei soldoni, poi le proteste di varie associazioni che contestavano i contenuti e la visione non idilliaca che questi film davano del "popolo nero", portò a una prematura scomparsa della blaxploitation che forse non ci ha regalato grandi opere ma diversi film buoni per un intrattenimento un poco diverso dal solito.

venerdì 22 novembre 2019

ATOMICA BIONDA

(Atomic blonde di David Leitch, 2017)

Almeno per i primi trenta/quaranta minuti del film, guardi Atomica bionda e ti convinci che David Leitch abbia eretto un monumento alla dea aliena Charlize Theron, una donna dalla bellezza stordente che qui si concede in maniera generosa al pubblico, riuscendo a risultare mozzafiato anche nell'esporre un corpo martoriato da lividi, abrasioni, tagli e cicatrici, un essere di un altro mondo attorno al quale è costruito un film, tratto da un fumetto di Anthony Johnston, che sembra non aver nulla da aggiungere ai canoni della spy-story, né in termini di innovazione né tanto meno dal punto di vista dell'intreccio, spesso poco decifrabile come quasi sempre accade nel genere spionistico. Dopodiché, con il procedere di minuti e avvenimenti ci si lascia catturare dal ritmo impresso alla pellicola da Leitch e soprattutto dallo stile adottato per connotare in maniera sufficientemente interessante una storia che di per sé interessante non è.

Sono almeno due i motivi per cui può valer la pena guardare Atomica bionda, senza contare ovviamente la presenza della Theron, altrimenti i motivi sarebbero almeno tre, che valgono però per quattro, cinque, forse anche sei e oltre... dicevamo, almeno due motivi. Il primo è da ricercarsi nel ritmo e soprattutto nella realizzazione delle coreografie di combattimento e delle scene action, due elementi che consentono al film di marciare per la sua strada senza cali di tensione, riuscendo a coinvolgere lo spettatore che quantomeno gode dell'efficacia delle sequenze girate da Leitch, ex stuntman e quindi uomo d'azione che sa come valorizzare al meglio i segmenti dinamici, cosa che gli riesce a tutti gli effetti davvero molto, molto bene. Questo almeno dopo una prima parte più convenzionale o che perlomeno mostra qualche difficoltà nell'ingranare, cosa che non lasciava presagire il meglio per l'esito complessivo di Atomica bionda. Da sottolineare come diverse sequenze con protagonista la Theron, che interpreta un personaggio algido, poco credibile e tagliato con l'accetta, godano di un alto tasso di violenza immerso in un coté nel quale l'attrice dimostra di trovarsi parecchio a suo agio. L'altro aspetto degno di nota è il lavoro fatto (e riuscito) per rendere il film oltremodo accattivante per i sensi, luci al neon molto connotate, fotografia ricercata e cade a fagiolo in questi giorni anche l'ambientazione berlinese pochi giorni prima della caduta del muro. Colonna sonora con pezzi tedeschi, new wave, synth pop ruffianissima che però assolve il suo compito di ricerca di quella coolness indispensabile in un film di questo tipo. Alla fine, fase iniziale a parte, il lavoro pensato da David Leitch funziona, Atomica bionda non è un film memorabile, passa e va, però durante la visione dimostra di avere trovato il suo perché.

Due parole sulla trama: a Berlino est un informatore del MI6, il Servizio Segreto Britannico, cede a una spia inglese una fantomatica lista con l'elenco di tutti gli agenti sotto copertura di stanza a Berlino. Quando l'agente inglese viene trovato morto, l'MI6 invia oltre cortina Lorraine Broughton (Charlize Theron) allo scopo di recuperare il pericoloso documento, in loco troverà il suo contatto, l'esuberante David Percival (James McAvoy), spie francesi (Sofia Boutella), la Stasi tedesca, il suo superiore (John Goodman) e via di questo passo, tutti elementi coinvolti in un intrigo fatto di doppi e tripli giochi. La lista? Un espediente per inanellare sequenze action ed esplorare la magnifica figura della Theron che si esibisce in una passerella infinita di look da modella di primo piano. Si parla anche di sequel e io alla fine un'occasione gliela darei pure.

Almeno per i primi trenta/quaranta minuti del film, guardi Atomica bionda e ti convinci che David Leitch abbia eretto un monumento alla dea aliena Charlize Theron, una donna dalla bellezza stordente che qui si concede in maniera generosa al pubblico, riuscendo a risultare mozzafiato anche nell'esporre un corpo martoriato da lividi, abrasioni, tagli e cicatrici, un essere di un altro mondo attorno al quale è costruito un film, tratto da un fumetto di Anthony Johnston, che sembra non aver nulla da aggiungere ai canoni della spy-story, né in termini di innovazione né tanto meno dal punto di vista dell'intreccio, spesso poco decifrabile come quasi sempre accade nel genere spionistico. Dopodiché, con il procedere di minuti e avvenimenti ci si lascia catturare dal ritmo impresso alla pellicola da Leitch e soprattutto dallo stile adottato per connotare in maniera sufficientemente interessante una storia che di per sé interessante non è.

Sono almeno due i motivi per cui può valer la pena guardare Atomica bionda, senza contare ovviamente la presenza della Theron, altrimenti i motivi sarebbero almeno tre, che valgono però per quattro, cinque, forse anche sei e oltre... dicevamo, almeno due motivi. Il primo è da ricercarsi nel ritmo e soprattutto nella realizzazione delle coreografie di combattimento e delle scene action, due elementi che consentono al film di marciare per la sua strada senza cali di tensione, riuscendo a coinvolgere lo spettatore che quantomeno gode dell'efficacia delle sequenze girate da Leitch, ex stuntman e quindi uomo d'azione che sa come valorizzare al meglio i segmenti dinamici, cosa che gli riesce a tutti gli effetti davvero molto, molto bene. Questo almeno dopo una prima parte più convenzionale o che perlomeno mostra qualche difficoltà nell'ingranare, cosa che non lasciava presagire il meglio per l'esito complessivo di Atomica bionda. Da sottolineare come diverse sequenze con protagonista la Theron, che interpreta un personaggio algido, poco credibile e tagliato con l'accetta, godano di un alto tasso di violenza immerso in un coté nel quale l'attrice dimostra di trovarsi parecchio a suo agio. L'altro aspetto degno di nota è il lavoro fatto (e riuscito) per rendere il film oltremodo accattivante per i sensi, luci al neon molto connotate, fotografia ricercata e cade a fagiolo in questi giorni anche l'ambientazione berlinese pochi giorni prima della caduta del muro. Colonna sonora con pezzi tedeschi, new wave, synth pop ruffianissima che però assolve il suo compito di ricerca di quella coolness indispensabile in un film di questo tipo. Alla fine, fase iniziale a parte, il lavoro pensato da David Leitch funziona, Atomica bionda non è un film memorabile, passa e va, però durante la visione dimostra di avere trovato il suo perché.

Due parole sulla trama: a Berlino est un informatore del MI6, il Servizio Segreto Britannico, cede a una spia inglese una fantomatica lista con l'elenco di tutti gli agenti sotto copertura di stanza a Berlino. Quando l'agente inglese viene trovato morto, l'MI6 invia oltre cortina Lorraine Broughton (Charlize Theron) allo scopo di recuperare il pericoloso documento, in loco troverà il suo contatto, l'esuberante David Percival (James McAvoy), spie francesi (Sofia Boutella), la Stasi tedesca, il suo superiore (John Goodman) e via di questo passo, tutti elementi coinvolti in un intrigo fatto di doppi e tripli giochi. La lista? Un espediente per inanellare sequenze action ed esplorare la magnifica figura della Theron che si esibisce in una passerella infinita di look da modella di primo piano. Si parla anche di sequel e io alla fine un'occasione gliela darei pure.

mercoledì 20 novembre 2019

FURIA SELVAGGIA

(The left handed gun di Arthur Penn, 1958)

Sebbene inserito nel filone del western più classico, l'esordio al Cinema di Arthur Penn, regista di grande interesse, si discosta dai lavori di molti suoi predecessori e dai topoi narrativi più ricorrenti nel genere, con questo Furia selvaggia Penn adatta alle proprie esigenze la storia di William Bonney, alias Billy the Kid. Il regista non è tanto interessato a una cronistoria fedele delle gesta del celebre bandito quanto a uno scavo psicologico e a un approfondimento comportamentale cesellato sul protagonista e sulle sue azioni, discorso enfatizzato da un Paul Newman che si esibisce in una prova d'attore molto caricata, poco naturale e parecchio teatrale nei gesti e nelle movenze. Siamo di fronte a un Cinema datato, non solo in virtù dell'anno di uscita del film; ciò nonostante Penn rimane un regista capace di suscitare interesse proprio per il suo approccio ai personaggi, approccio questo che rende il film godibile ancora oggi, fermo restando che se si vive di pane e Netflix qualche difficoltà a maneggiare questo tipo di pellicole la si potrebbe incontrare. A conferma della validità dell'autore ricordiamo solo alcuni dei titoli successivi firmati da Arthur Penn, e parliamo di film dagli esiti che variano dal capolavoro al molto valido quali Anna dei miracoli (2 Oscar), Gangster story (2 Oscar), La caccia, Il piccolo grande uomo e altre cose ancora.

William Bonney (Paul Newman) è un vagabondo già macchiatosi di un primo delitto in tenera età, a dispetto della sua cattiva fama l'allevatore Tunstall (Colin Keith-Johnston) prende a ben volere il giovane ragazzo e gli procura un lavoro insieme agli altri suoi mandriani. Per questioni economiche Tunstall viene poi fatto fuori da un poker di carogne che vantano tra le loro fila lo sceriffo Brady (Robert Faulk). Billy, sconvolto dalla morte di una delle poche persone che gli avevano accordato fiducia senza chiedere nulla in cambio, decide di adoperarsi per vendicare il suo benefattore trovando l'aiuto dei cowboys Tom (James Best) e Charlie (James Congdon). Sulla sua strada il ragazzo, un vero fulmine con la pistola, troverà un pistolero altrettanto in gamba: Pat Garrett (John Dehner).

Ciò che differenzia Furia selvaggia da tutta una serie di altri western più classicheggianti è la modalità in cui il protagonista affronta il dolore per la perdita di una figura che, sebbene conosciuta da poco tempo, avrebbe potuto sostanzialmente fungere da palliativo per un'infanzia turbolenta e problematica, divenendo sostituto di una figura paterna assente. Tralasciando l'età di Newman già un po' troppo matura per interpretare quello che avrebbe dovuto essere poco più che un adolescente, e il fatto che la storia di Billy the Kid viene da Penn largamente alterata, rimane un protagonista originale che sembra essere in preda a una sorta di schizofrenia, un ragazzo che passa da momenti di ilarità e indole festaiola alla spietatezza del killer passando per dolori degni di un Delitto e castigo, nel contesto un filo fuori posto, senza riuscire a decidere se seguire i consigli del suo demone interiore o quelli di un amico sincero come Pat Garrett, uomo per mano del quale, lo sappiamo tutti, Billy incontrerà il suo destino. Siamo in bilico tra il western e qualcosa di diverso e più moderno, il film ha la capacità di accontentare sia lo spettatore che cerchi l'una o l'altra soluzione, fermo restando ritmi e modi narrativi almeno in parte ancorati al Cinema dei 50 del secolo scorso.

Anche solo in virtù del fatto di rappresentare l'esordio dietro la macchina da presa di Arthur Penn il film vale la visione, si recita di maniera ma diversi passaggi vanno a segno, poi Penn svilupperà meglio il suo Cinema nelle prove successive, un percorso che vale la pena approfondire e conoscere.

Sebbene inserito nel filone del western più classico, l'esordio al Cinema di Arthur Penn, regista di grande interesse, si discosta dai lavori di molti suoi predecessori e dai topoi narrativi più ricorrenti nel genere, con questo Furia selvaggia Penn adatta alle proprie esigenze la storia di William Bonney, alias Billy the Kid. Il regista non è tanto interessato a una cronistoria fedele delle gesta del celebre bandito quanto a uno scavo psicologico e a un approfondimento comportamentale cesellato sul protagonista e sulle sue azioni, discorso enfatizzato da un Paul Newman che si esibisce in una prova d'attore molto caricata, poco naturale e parecchio teatrale nei gesti e nelle movenze. Siamo di fronte a un Cinema datato, non solo in virtù dell'anno di uscita del film; ciò nonostante Penn rimane un regista capace di suscitare interesse proprio per il suo approccio ai personaggi, approccio questo che rende il film godibile ancora oggi, fermo restando che se si vive di pane e Netflix qualche difficoltà a maneggiare questo tipo di pellicole la si potrebbe incontrare. A conferma della validità dell'autore ricordiamo solo alcuni dei titoli successivi firmati da Arthur Penn, e parliamo di film dagli esiti che variano dal capolavoro al molto valido quali Anna dei miracoli (2 Oscar), Gangster story (2 Oscar), La caccia, Il piccolo grande uomo e altre cose ancora.

William Bonney (Paul Newman) è un vagabondo già macchiatosi di un primo delitto in tenera età, a dispetto della sua cattiva fama l'allevatore Tunstall (Colin Keith-Johnston) prende a ben volere il giovane ragazzo e gli procura un lavoro insieme agli altri suoi mandriani. Per questioni economiche Tunstall viene poi fatto fuori da un poker di carogne che vantano tra le loro fila lo sceriffo Brady (Robert Faulk). Billy, sconvolto dalla morte di una delle poche persone che gli avevano accordato fiducia senza chiedere nulla in cambio, decide di adoperarsi per vendicare il suo benefattore trovando l'aiuto dei cowboys Tom (James Best) e Charlie (James Congdon). Sulla sua strada il ragazzo, un vero fulmine con la pistola, troverà un pistolero altrettanto in gamba: Pat Garrett (John Dehner).

Ciò che differenzia Furia selvaggia da tutta una serie di altri western più classicheggianti è la modalità in cui il protagonista affronta il dolore per la perdita di una figura che, sebbene conosciuta da poco tempo, avrebbe potuto sostanzialmente fungere da palliativo per un'infanzia turbolenta e problematica, divenendo sostituto di una figura paterna assente. Tralasciando l'età di Newman già un po' troppo matura per interpretare quello che avrebbe dovuto essere poco più che un adolescente, e il fatto che la storia di Billy the Kid viene da Penn largamente alterata, rimane un protagonista originale che sembra essere in preda a una sorta di schizofrenia, un ragazzo che passa da momenti di ilarità e indole festaiola alla spietatezza del killer passando per dolori degni di un Delitto e castigo, nel contesto un filo fuori posto, senza riuscire a decidere se seguire i consigli del suo demone interiore o quelli di un amico sincero come Pat Garrett, uomo per mano del quale, lo sappiamo tutti, Billy incontrerà il suo destino. Siamo in bilico tra il western e qualcosa di diverso e più moderno, il film ha la capacità di accontentare sia lo spettatore che cerchi l'una o l'altra soluzione, fermo restando ritmi e modi narrativi almeno in parte ancorati al Cinema dei 50 del secolo scorso.

Anche solo in virtù del fatto di rappresentare l'esordio dietro la macchina da presa di Arthur Penn il film vale la visione, si recita di maniera ma diversi passaggi vanno a segno, poi Penn svilupperà meglio il suo Cinema nelle prove successive, un percorso che vale la pena approfondire e conoscere.

lunedì 18 novembre 2019

GOMORRA - STAGIONE 1

Volendo parlare di Gomorra - La serie (per distinguerla dall'omonimo film di Garrone) ci si potrebbe concentrare sui personaggi, sulla loro evoluzione e sulle loro gesta criminali; potremmo parlare dei luoghi, dello sguardo sugli stessi e su come questi, seppur circoscritti per gran parte della stagione, portino alla serie un respiro internazionale, segno di una visione d'insieme intelligente da parte dei realizzatori ricollegandoci ai quali potremmo parlare di regia, sceneggiatura, fotografia. Si potrebbe affrontare il discorso legato ai temi sociali, alle occasioni di denuncia che la serie potrebbe essere chiamata a testimoniare. Ancora si potrebbe soffermarsi su volti e recitazione. Ma, fermo restando la validità di tutte queste caratteristiche delle quali parleremo, il punto forte della serie rimane la semplice e pura narrazione, realizzata ad arte da un team che tiene saldo in ogni singolo momento il filo di una struttura corale e orizzontale, pur concedendo qualcosa alla verticalità di diversi episodi (magari a blocchi) che si inseriscono al meglio in un contesto continuativo e più ampio, in un'epoca in cui la verticalità fine a se stessa ha perso d'attrattiva (fatto salvo per gli antologici) e fatica a trovare il consenso del pubblico più giovane.

Gomorra vive di intrighi, tradimenti, giochi di potere, violenze e tensione, sia nelle vicende narrate che nell'attesa dello spettatore, è un ordigno a orologeria perfetto che trova un'esplosione già sul finale di questa prima stagione, aperta e che costringe lo spettatore all'attesa spasmodica della seconda annata (per fortuna arrivo in ritardo e non dovrò aspettare), in più la capacità di scrittura e di messa in scena della squadra dietro alla serie, che vede coinvolti sia Roberto Saviano che una serie di registi e sceneggiatori tra i quali Stefano Sollima, la Comencini e Cupellini, rende il prodotto appetibile a ogni latitudine seguendo la recente inclinazione a portare la nostra serialità fuori da un provincialismo che sinceramente non ci meritiamo più, a mio parere, giusto per fare un esempio, sul piano della scrittura questa prima stagione di Gomorra è superiore a quasi tutto ciò che è stato prodotto per l'osannato Il trono di spade (che comunque ha degli ottimi momenti qua e là). Altro aspetto che non era facile da gestire era quello della scrittura di personaggi criminali e spietati, calati in un contesto estrapolato da una realtà nostrana molto delicata, uomini che non andavano mitizzati e non avrebbero dovuto diventare idoli per nessuno, onde evitare di andare a ferire chi quel tipo di realtà la vive sul serio. Anche in questo Gomorra è perfetta, i protagonisti sono tutti respingenti, non si può empatizzare con nessuno se non con qualche povera vittima, all'interno di un cast di attori bravissimi tutti sono alle prese con la personificazione del male, con l'interpretazione dei peggiori elementi che una fetta disadattata della nostra realtà è riuscita a produrre. Si è lavorato magnificamente anche sull'evoluzione degli stessi, in particolar modo sullo sviluppo di Genny Savastano (Salvatore Esposito) che da figlio di papà potenziale erede di un impero criminale, un ragazzone che non ha mai sparato e ancora cerca l'abbraccio della mamma, diventa una spietata macchina di morte a capo della nuova generazione in ascesa nella scalata al potere. Delineati in maniera perfetta i protagonisti, su tutti Ciro l'immortale (Marco D'Amore anche regista di qualche puntata), Don Pietro Savastano (Fortunato Cerlino) e la consorte Donna Imma (Maria Pia Calzone). Ferale la messa in scena di una Scampia e di un hinterland napoletano vero e proprio ostaggio della criminalità, quasi a metafora della realtà, nella serie le forze dell'ordine raramente compaiono, in un territorio dove notoriamente lo Stato è per scelta assente.

Indubbiamente uno dei prodotti seriali italiani più avvincenti di sempre, almeno in questo suo esordio, è proprio di questi giorni la notizia di un possibile film dedicato alla figura dell'Immortale diretto proprio dal suo interprete Marco D'Amore. Ci si sente a breve per aggiornamenti.

Gomorra vive di intrighi, tradimenti, giochi di potere, violenze e tensione, sia nelle vicende narrate che nell'attesa dello spettatore, è un ordigno a orologeria perfetto che trova un'esplosione già sul finale di questa prima stagione, aperta e che costringe lo spettatore all'attesa spasmodica della seconda annata (per fortuna arrivo in ritardo e non dovrò aspettare), in più la capacità di scrittura e di messa in scena della squadra dietro alla serie, che vede coinvolti sia Roberto Saviano che una serie di registi e sceneggiatori tra i quali Stefano Sollima, la Comencini e Cupellini, rende il prodotto appetibile a ogni latitudine seguendo la recente inclinazione a portare la nostra serialità fuori da un provincialismo che sinceramente non ci meritiamo più, a mio parere, giusto per fare un esempio, sul piano della scrittura questa prima stagione di Gomorra è superiore a quasi tutto ciò che è stato prodotto per l'osannato Il trono di spade (che comunque ha degli ottimi momenti qua e là). Altro aspetto che non era facile da gestire era quello della scrittura di personaggi criminali e spietati, calati in un contesto estrapolato da una realtà nostrana molto delicata, uomini che non andavano mitizzati e non avrebbero dovuto diventare idoli per nessuno, onde evitare di andare a ferire chi quel tipo di realtà la vive sul serio. Anche in questo Gomorra è perfetta, i protagonisti sono tutti respingenti, non si può empatizzare con nessuno se non con qualche povera vittima, all'interno di un cast di attori bravissimi tutti sono alle prese con la personificazione del male, con l'interpretazione dei peggiori elementi che una fetta disadattata della nostra realtà è riuscita a produrre. Si è lavorato magnificamente anche sull'evoluzione degli stessi, in particolar modo sullo sviluppo di Genny Savastano (Salvatore Esposito) che da figlio di papà potenziale erede di un impero criminale, un ragazzone che non ha mai sparato e ancora cerca l'abbraccio della mamma, diventa una spietata macchina di morte a capo della nuova generazione in ascesa nella scalata al potere. Delineati in maniera perfetta i protagonisti, su tutti Ciro l'immortale (Marco D'Amore anche regista di qualche puntata), Don Pietro Savastano (Fortunato Cerlino) e la consorte Donna Imma (Maria Pia Calzone). Ferale la messa in scena di una Scampia e di un hinterland napoletano vero e proprio ostaggio della criminalità, quasi a metafora della realtà, nella serie le forze dell'ordine raramente compaiono, in un territorio dove notoriamente lo Stato è per scelta assente.

Indubbiamente uno dei prodotti seriali italiani più avvincenti di sempre, almeno in questo suo esordio, è proprio di questi giorni la notizia di un possibile film dedicato alla figura dell'Immortale diretto proprio dal suo interprete Marco D'Amore. Ci si sente a breve per aggiornamenti.

domenica 17 novembre 2019

LA MIA VITA DA ZUCCHINA

(Ma vie de courgette di Claude Barras, 2016)

È sempre un piacere appurare come nel campo dell'animazione esistano realtà piccole capaci di emergere nella lotta tra superpotenze del calibro di Disney/Pixar, Dreamworks, Illumination e poche altre. Nel caso in questione, almeno a mio parere, La mia vita da zucchina avrebbe finanche meritato la vittoria di quell'Oscar al quale era stato candidato e vinto poi da Zootropolis, film Disney che comunque ho apprezzato davvero molto. Con tantissimo cuore, tantissima pazienza (si parla di un girato di circa trenta secondi al giorno) e carrettate di passione, la squadra del regista Claude Barras realizza questo film in stop-motion con protagonisti in plastilina della durata di poco più di un'ora, riuscendo a infonderci dentro davvero tanto, a livello di sentimenti come di tematiche proposte. La mia vita da zucchina affronta argomenti che potrebbero risultare ostici per i ragazzi più piccoli con una delicatezza e un pizzico di ironia capaci di affondare diversi tabù dell'animazione per ragazzi: accenni al sesso, a droga, abusi, situazioni familiari violente e sconnesse, temi trattati in punta di penna in modo da trasformare situazioni pesanti e problematiche in nuove possibilità di gioia e serenità, lavoro complicato e delicato portato avanti con grazia magistrale, solo per il coraggio questo film andrebbe incorniciato e tenuto da conto come cosa preziosa.

Icare, nove anni, vive con sua madre, donna violenta e dedita più alla birra che non alla cura del figlio. Il padre di Icare sta su un aquilone, in un giorno triste come molti altri capita un incidente e Icare, da quel momento ufficialmente Zucchina, come lo chiama sua madre, è costretto a trasferirsi in un orfanotrofio, a fargli compagnia solo il suo aquilone e una lattina di birra vuota. Dopo un primo impatto affatto facile, causa la solitudine, il trauma e il comportamento del bulletto Simon, Zucchina impara a conoscere i suoi nuovi tutori e soprattutto i nuovi amici dell'orfanotrofio: Simon è il capetto in fin dei conti affatto cattivo, figlio di padre e madre tossicodipendenti, Ahmed ha il papà in galera per rapina e fa la pipì a letto, Alice è stata abusata in tenera età ed è soggetta a crisi di nervi, Beatrice continua ad aspettare la sua mamma che non arriva mai, Jujube ha i genitori fuori di testa. Un poco alla volta Zucchina si ambienta nella sua nuova casa, grazie anche a Raymond, un poliziotto che si è preso a cuore il suo caso, e poi arriva Camille, altra storiaccia, ma di lì in avanti le cose per Zucchina non potranno che migliorare.

La mia vita da Zucchina è un film molto triste ma pieno di aperture alla speranza, ci mostra la forza dei bambini nell'affrontare le bassezze di cui noi adulti siamo capaci, incuranti dei bisogni dei più indifesi, sostiene la tesi che la parola famiglia non necessariamente debba avere legami con i vincoli di sangue e può essere eterogenea e molto colorata, ci fa vedere nei momenti più vivaci, teneri e allegri come l'amicizia in tutte le sue forme possa essere cura anche per i malesseri più grandi. Ovviamente la realtà è poi più complessa di così, ciò nonostante il film rimane un'opera di alto valore, ottima per andare su territori diversi insieme ai nostri figli (ma anche per soli adulti rimane imperdibile).

Tecnicamente il film unisce ai protagonisti in plastilina un mix di fondali piatti perfettamente amalgamati allo stile fanciullesco del comparto visivo, auto e bus come ricavate da piccole scatole di cartone, forme arrotondate, pupazzi dalle teste e dagli occhi giganti. L'impatto è piacevolissimo, l'espressività che l'animatrice Kim Keukeleire (Fantastic Mr. Fox, Frankenweenie, L'isola dei Cani, Galline in fuga) è riuscita a donare ai pupazzi è strepitosa, probabilmente proporzionale alla fatica necessaria per creare un'opera simile, motivo per cui i film in stop-motion non abbondano. Un film piccolo capace di colpire al cuore, più prezioso di mille produzione ad altissimo budget.

È sempre un piacere appurare come nel campo dell'animazione esistano realtà piccole capaci di emergere nella lotta tra superpotenze del calibro di Disney/Pixar, Dreamworks, Illumination e poche altre. Nel caso in questione, almeno a mio parere, La mia vita da zucchina avrebbe finanche meritato la vittoria di quell'Oscar al quale era stato candidato e vinto poi da Zootropolis, film Disney che comunque ho apprezzato davvero molto. Con tantissimo cuore, tantissima pazienza (si parla di un girato di circa trenta secondi al giorno) e carrettate di passione, la squadra del regista Claude Barras realizza questo film in stop-motion con protagonisti in plastilina della durata di poco più di un'ora, riuscendo a infonderci dentro davvero tanto, a livello di sentimenti come di tematiche proposte. La mia vita da zucchina affronta argomenti che potrebbero risultare ostici per i ragazzi più piccoli con una delicatezza e un pizzico di ironia capaci di affondare diversi tabù dell'animazione per ragazzi: accenni al sesso, a droga, abusi, situazioni familiari violente e sconnesse, temi trattati in punta di penna in modo da trasformare situazioni pesanti e problematiche in nuove possibilità di gioia e serenità, lavoro complicato e delicato portato avanti con grazia magistrale, solo per il coraggio questo film andrebbe incorniciato e tenuto da conto come cosa preziosa.

Icare, nove anni, vive con sua madre, donna violenta e dedita più alla birra che non alla cura del figlio. Il padre di Icare sta su un aquilone, in un giorno triste come molti altri capita un incidente e Icare, da quel momento ufficialmente Zucchina, come lo chiama sua madre, è costretto a trasferirsi in un orfanotrofio, a fargli compagnia solo il suo aquilone e una lattina di birra vuota. Dopo un primo impatto affatto facile, causa la solitudine, il trauma e il comportamento del bulletto Simon, Zucchina impara a conoscere i suoi nuovi tutori e soprattutto i nuovi amici dell'orfanotrofio: Simon è il capetto in fin dei conti affatto cattivo, figlio di padre e madre tossicodipendenti, Ahmed ha il papà in galera per rapina e fa la pipì a letto, Alice è stata abusata in tenera età ed è soggetta a crisi di nervi, Beatrice continua ad aspettare la sua mamma che non arriva mai, Jujube ha i genitori fuori di testa. Un poco alla volta Zucchina si ambienta nella sua nuova casa, grazie anche a Raymond, un poliziotto che si è preso a cuore il suo caso, e poi arriva Camille, altra storiaccia, ma di lì in avanti le cose per Zucchina non potranno che migliorare.

La mia vita da Zucchina è un film molto triste ma pieno di aperture alla speranza, ci mostra la forza dei bambini nell'affrontare le bassezze di cui noi adulti siamo capaci, incuranti dei bisogni dei più indifesi, sostiene la tesi che la parola famiglia non necessariamente debba avere legami con i vincoli di sangue e può essere eterogenea e molto colorata, ci fa vedere nei momenti più vivaci, teneri e allegri come l'amicizia in tutte le sue forme possa essere cura anche per i malesseri più grandi. Ovviamente la realtà è poi più complessa di così, ciò nonostante il film rimane un'opera di alto valore, ottima per andare su territori diversi insieme ai nostri figli (ma anche per soli adulti rimane imperdibile).

Tecnicamente il film unisce ai protagonisti in plastilina un mix di fondali piatti perfettamente amalgamati allo stile fanciullesco del comparto visivo, auto e bus come ricavate da piccole scatole di cartone, forme arrotondate, pupazzi dalle teste e dagli occhi giganti. L'impatto è piacevolissimo, l'espressività che l'animatrice Kim Keukeleire (Fantastic Mr. Fox, Frankenweenie, L'isola dei Cani, Galline in fuga) è riuscita a donare ai pupazzi è strepitosa, probabilmente proporzionale alla fatica necessaria per creare un'opera simile, motivo per cui i film in stop-motion non abbondano. Un film piccolo capace di colpire al cuore, più prezioso di mille produzione ad altissimo budget.

giovedì 14 novembre 2019

DOGMAN

(di Matteo Garrone, 2018)

Nel passaggio dalla fiaba de Il racconto dei racconti a questo successivo Dogman, Matteo Garrone dimostra di saper maneggiare con grande maestria più di un registro e soprattutto di saper fotografare in maniera eccezionale sia il fantastico che il brutalmente reale, portandoci da luoghi fatati (non privi di violenza) all'inconcepibile realtà delle nostre periferie più abbruttite e abbandonate, e qui ci si potrebbe collegare al lavoro da lui stesso già fatto con Gomorra e dalla squadra di Stefano Sollima in un secondo momento con la serie tv omonima. Se l'affresco dipinto in Gomorra era ed è più corale, in Dogman ci si concentra sull'uomo, uno in particolare, Marcello, personaggio che ricalca i passi della vera storia di Pietro De Negri, er canaro della Magliana; siamo a Roma sul finire degli anni 80 e l'uomo si macchia di un atroce delitto. Garrone in parte mistifica, questo è anche il ruolo del Cinema, mettendo sotto i riflettori gli elementi che a lui più interessano in questo caso, probabilmente incoraggiato dalla fortuna di aver trovato in Marcello Fonte un grandissimo interprete, sposta la narrazione in epoca contemporanea su un non preciso litorale laziale, una zona devastata, fotografata in maniera superba dai toni plumbei adottati da Nicolaj Bruel. Mistifica perché ci presenta un protagonista che appare agli occhi dello spettatore probabilmente meglio di quello che è stato nella realtà, aiutato dall'interpretazione di Fonte che sembra spargere con gli occhi e con gli sguardi amore e smarrimento, quasi mai cattiveria e crudeltà, una vittima forse predestinata dall'ambiente (questo il concetto più interessante del film) a divenire carnefice.

Marcello (Marcello Fonte) gestisce un negozio di toelettatura per cani, poco più di un garage allestito alla bell'e meglio in una zona depressa e deprimente del litorale laziale, quartiere popolare nel quale Marcello è conosciuto e ben voluto. Nei pressi ci sono il compro oro di Franco (Adamo Dionisi), la sala giochi di Francesco (Francesco Acquaroli) e qualche altra attività, tutti i titolari sono amici di Marcello, insieme in pausa pranzo a mangiare, le partite di calcetto la sera, la compagnia tiene un po' più alto il morale di un quartiere che offre solo miseria e bruttezza. Ma lì ci vive anche Simone (Edoardo Pesce), una testa calda difficile da controllare, un violento che all'apparenza vede in Marcello ciò che di più simile a un amico la sua testa limitata e imbottita di cocaina (che lo stesso Marcello gli procura) possa concepire. Simone infastidisce tutti, costringe Marcello anche a qualche lavoretto poco pulito e un giorno la corda si spezza, Marcello paga per tutti nel peggiore dei modi, l'uomo mite diventa per forza di cose qualcos'altro.

Garrone, alla luce del sole e per sua stessa ammissione, cambia i fatti e si concentra su un protagonista che già un fisico emaciato e minuto mette fuori posto in un contesto dove vige la legge della giungla, l'interpretazione di Fonte (magnifica) non può non creare una sorta di empatia genuina per un personaggio semplice che sì, si aiuta con espedienti per tirare avanti, ma che è principalmente una creatura d'amore, per la figlia Alida (Alida Baldari Calabria), per i cani, il suo e quelli di tutti gli altri, anche quelli all'apparenza più feroci. La conversione violenta è narrata in chiave quasi obbligata, con un finale straziante che dimostra come al brutto non si possa mai veramente porre fine. Emerge anche un lavoro prezioso sui luoghi che qualche critico definì all'uscita del film giustamente post-apocalittici, luoghi dell'abbandono talmente devastati da produrre inquadrature bellissime, un ossimoro che la macchina da presa di Garrone riesce a gestire con lucidità impagabile.

Riflessione sull'uomo e sui territori, sulla mancanza di cultura e di bellezza che dall'esterno riversa all'interno delle anime squallori destinati a diventare metastasi pronte ad esplodere.

Nel passaggio dalla fiaba de Il racconto dei racconti a questo successivo Dogman, Matteo Garrone dimostra di saper maneggiare con grande maestria più di un registro e soprattutto di saper fotografare in maniera eccezionale sia il fantastico che il brutalmente reale, portandoci da luoghi fatati (non privi di violenza) all'inconcepibile realtà delle nostre periferie più abbruttite e abbandonate, e qui ci si potrebbe collegare al lavoro da lui stesso già fatto con Gomorra e dalla squadra di Stefano Sollima in un secondo momento con la serie tv omonima. Se l'affresco dipinto in Gomorra era ed è più corale, in Dogman ci si concentra sull'uomo, uno in particolare, Marcello, personaggio che ricalca i passi della vera storia di Pietro De Negri, er canaro della Magliana; siamo a Roma sul finire degli anni 80 e l'uomo si macchia di un atroce delitto. Garrone in parte mistifica, questo è anche il ruolo del Cinema, mettendo sotto i riflettori gli elementi che a lui più interessano in questo caso, probabilmente incoraggiato dalla fortuna di aver trovato in Marcello Fonte un grandissimo interprete, sposta la narrazione in epoca contemporanea su un non preciso litorale laziale, una zona devastata, fotografata in maniera superba dai toni plumbei adottati da Nicolaj Bruel. Mistifica perché ci presenta un protagonista che appare agli occhi dello spettatore probabilmente meglio di quello che è stato nella realtà, aiutato dall'interpretazione di Fonte che sembra spargere con gli occhi e con gli sguardi amore e smarrimento, quasi mai cattiveria e crudeltà, una vittima forse predestinata dall'ambiente (questo il concetto più interessante del film) a divenire carnefice.

Marcello (Marcello Fonte) gestisce un negozio di toelettatura per cani, poco più di un garage allestito alla bell'e meglio in una zona depressa e deprimente del litorale laziale, quartiere popolare nel quale Marcello è conosciuto e ben voluto. Nei pressi ci sono il compro oro di Franco (Adamo Dionisi), la sala giochi di Francesco (Francesco Acquaroli) e qualche altra attività, tutti i titolari sono amici di Marcello, insieme in pausa pranzo a mangiare, le partite di calcetto la sera, la compagnia tiene un po' più alto il morale di un quartiere che offre solo miseria e bruttezza. Ma lì ci vive anche Simone (Edoardo Pesce), una testa calda difficile da controllare, un violento che all'apparenza vede in Marcello ciò che di più simile a un amico la sua testa limitata e imbottita di cocaina (che lo stesso Marcello gli procura) possa concepire. Simone infastidisce tutti, costringe Marcello anche a qualche lavoretto poco pulito e un giorno la corda si spezza, Marcello paga per tutti nel peggiore dei modi, l'uomo mite diventa per forza di cose qualcos'altro.

Garrone, alla luce del sole e per sua stessa ammissione, cambia i fatti e si concentra su un protagonista che già un fisico emaciato e minuto mette fuori posto in un contesto dove vige la legge della giungla, l'interpretazione di Fonte (magnifica) non può non creare una sorta di empatia genuina per un personaggio semplice che sì, si aiuta con espedienti per tirare avanti, ma che è principalmente una creatura d'amore, per la figlia Alida (Alida Baldari Calabria), per i cani, il suo e quelli di tutti gli altri, anche quelli all'apparenza più feroci. La conversione violenta è narrata in chiave quasi obbligata, con un finale straziante che dimostra come al brutto non si possa mai veramente porre fine. Emerge anche un lavoro prezioso sui luoghi che qualche critico definì all'uscita del film giustamente post-apocalittici, luoghi dell'abbandono talmente devastati da produrre inquadrature bellissime, un ossimoro che la macchina da presa di Garrone riesce a gestire con lucidità impagabile.

Riflessione sull'uomo e sui territori, sulla mancanza di cultura e di bellezza che dall'esterno riversa all'interno delle anime squallori destinati a diventare metastasi pronte ad esplodere.

martedì 12 novembre 2019

LA LA LAND

(di Damien Chazelle, 2016)

Ci sono film che sembrano avere come scopo principale la celebrazione della Hollywood che fu, un'industria cinematografica inevitabilmente cambiata nel corso degli anni e che per diverse ragioni può dar vita a moti nostalgici e professioni d'amore genuine e più che giustificate. C'è un tipo di Cinema che ormai non si fa (quasi) più, pensiamo alla commedia brillante o di genere slapstick, al musical o a tutte quelle produzioni enormi che ora sono appannaggio del digitale (le migliaia di comparse per il peplum ad esempio). A quella Hollywood guardano con amore e affetto alcune pellicole recenti, dall'ultimo Tarantino di C'era una volta a... Hollywood all'Ave Cesare! dei fratelli Coen a Tutto può accadere a Broadway di Bogdanovich ma anche in maniera più laterale il Café Society di Allen, il remake di A star is born di Cooper e anche (e più di altri) questo La La Land di Damien Chazelle. Quest'ultimo percorrendo la via del musical lo fa a maggior ragione, perché nonostante la nuova ondata dei 70 che partorì ottimi esiti (The Rocky horror picture show, Hair, Grease, Jesus Christ Superstar, Tommy, etc...) e i più recenti tentativi di revival del genere, in fin dei conti Gene Kelly, Fred Astaire, Stanley Donen, Vincente Minnelli sono morti, e la loro arte con loro.

È nell'ottica dell'omaggio che si muove La la land, inserendo in un contesto cantereccio e danzereccio la più classica delle storie d'amore, Chazelle sceglie due ottimi attori per interpretare i suoi personaggi, Ryan Gosling ed Emma Stone, che cantano, ballano, suonano (?) ma che lasciano trasparire in fondo di non essere cantanti, ballerini, musicisti ma solo appunto ottimi attori. Qualche passaggio un poco più impacciato e scolastico c'è, eppure il tono lieve e le indubbie capacità del regista e di chi ha curato scenografie e soprattutto coreografie rendono La la land un film molto piacevole dove più che i numeri musicali e danzanti, non tutti eccelsi e nemmeno troppo invasivi, a catturare l'attenzione è la storia romantica tra due personaggi molto indovinati in fase di scrittura, una stesura leggiadra che dona la giusta grazia e leggerezza necessaria per un film di questo genere.

Si apre con un ingorgo autostradale, uno di quelli quotidiani di una Los Angeles sempre indaffarata, Chazelle dirige una coreografia corale complessa e spettacolare sul primo brano di facile presa del film, spara colori accesi, gioca con le inquadrature e inscena un primo incontro come da copione problematico tra Mia Dolan (Emma Stone), aspirante attrice, e Sebastian Wilder (Ryan Gosling), musicista jazz col sogno di acquistare e rilanciare uno storico locale jazz ormai decaduto. Da lì in avanti è un attimo appassionarsi alla storia d'amore tra i due protagonisti, divisi tra questo rapporto e i loro rispettivi sogni, per realizzare i quali conteranno l'uno sull'altro, si daranno manforte, si scontreranno fino a un finale che riserva più d'una sorpresa.

La la land (ri)propone un genere quasi estinto e lo fa con una dose di leggerezza e brio davvero preziosa, forse manca il talento vero nel realizzare un certo tipo di coreografie e di passaggi (purtroppo ho sempre in mente Gene Kelly che amo profondamente) ma si compensa tutto con la recitazione, con un'ottima regia e proprio con quel pizzico di nostalgia che operazioni come questa sanno scatenare. La la land porta a casa ben cinque Oscar (regia, miglior attrice, canzone, colonna sonora, fotografia e scenografia, e contandoli bene sono sei) tutto sommato tutti giustificati e ancora una volta, caso isolato in mezzo al deserto, apre la porta su un genere che in fondo è possibile rivitalizzare, in attesa che qualcun'altro colga la palla al balzo.

Ci sono film che sembrano avere come scopo principale la celebrazione della Hollywood che fu, un'industria cinematografica inevitabilmente cambiata nel corso degli anni e che per diverse ragioni può dar vita a moti nostalgici e professioni d'amore genuine e più che giustificate. C'è un tipo di Cinema che ormai non si fa (quasi) più, pensiamo alla commedia brillante o di genere slapstick, al musical o a tutte quelle produzioni enormi che ora sono appannaggio del digitale (le migliaia di comparse per il peplum ad esempio). A quella Hollywood guardano con amore e affetto alcune pellicole recenti, dall'ultimo Tarantino di C'era una volta a... Hollywood all'Ave Cesare! dei fratelli Coen a Tutto può accadere a Broadway di Bogdanovich ma anche in maniera più laterale il Café Society di Allen, il remake di A star is born di Cooper e anche (e più di altri) questo La La Land di Damien Chazelle. Quest'ultimo percorrendo la via del musical lo fa a maggior ragione, perché nonostante la nuova ondata dei 70 che partorì ottimi esiti (The Rocky horror picture show, Hair, Grease, Jesus Christ Superstar, Tommy, etc...) e i più recenti tentativi di revival del genere, in fin dei conti Gene Kelly, Fred Astaire, Stanley Donen, Vincente Minnelli sono morti, e la loro arte con loro.

È nell'ottica dell'omaggio che si muove La la land, inserendo in un contesto cantereccio e danzereccio la più classica delle storie d'amore, Chazelle sceglie due ottimi attori per interpretare i suoi personaggi, Ryan Gosling ed Emma Stone, che cantano, ballano, suonano (?) ma che lasciano trasparire in fondo di non essere cantanti, ballerini, musicisti ma solo appunto ottimi attori. Qualche passaggio un poco più impacciato e scolastico c'è, eppure il tono lieve e le indubbie capacità del regista e di chi ha curato scenografie e soprattutto coreografie rendono La la land un film molto piacevole dove più che i numeri musicali e danzanti, non tutti eccelsi e nemmeno troppo invasivi, a catturare l'attenzione è la storia romantica tra due personaggi molto indovinati in fase di scrittura, una stesura leggiadra che dona la giusta grazia e leggerezza necessaria per un film di questo genere.

Si apre con un ingorgo autostradale, uno di quelli quotidiani di una Los Angeles sempre indaffarata, Chazelle dirige una coreografia corale complessa e spettacolare sul primo brano di facile presa del film, spara colori accesi, gioca con le inquadrature e inscena un primo incontro come da copione problematico tra Mia Dolan (Emma Stone), aspirante attrice, e Sebastian Wilder (Ryan Gosling), musicista jazz col sogno di acquistare e rilanciare uno storico locale jazz ormai decaduto. Da lì in avanti è un attimo appassionarsi alla storia d'amore tra i due protagonisti, divisi tra questo rapporto e i loro rispettivi sogni, per realizzare i quali conteranno l'uno sull'altro, si daranno manforte, si scontreranno fino a un finale che riserva più d'una sorpresa.

La la land (ri)propone un genere quasi estinto e lo fa con una dose di leggerezza e brio davvero preziosa, forse manca il talento vero nel realizzare un certo tipo di coreografie e di passaggi (purtroppo ho sempre in mente Gene Kelly che amo profondamente) ma si compensa tutto con la recitazione, con un'ottima regia e proprio con quel pizzico di nostalgia che operazioni come questa sanno scatenare. La la land porta a casa ben cinque Oscar (regia, miglior attrice, canzone, colonna sonora, fotografia e scenografia, e contandoli bene sono sei) tutto sommato tutti giustificati e ancora una volta, caso isolato in mezzo al deserto, apre la porta su un genere che in fondo è possibile rivitalizzare, in attesa che qualcun'altro colga la palla al balzo.

domenica 10 novembre 2019

THE CORRUPTOR - INDAGINE A CHINATOWN

(The corruptor di James Foley, 1999)

The corruptor esce sul finire dei 90 del secolo scorso ma invece di essere proiettato nel millennio successivo sembra guardare agli action polizieschi dei decenni precedenti. James Foley, in passato distintosi con il bel film Americani che godeva di un cast di prim'ordine, torna a far parlare di sé con un buon film di genere, a volte non limpidissimo nella sceneggiatura ma apprezzabile dal punto di vista del ritmo e della ricostruzione d'ambiente messa in scena. Siamo nella Chinatown di New York, un quartiere violento e difficilmente gestibile dai poliziotti wasp della grande mela. In forze al distretto di zona c'è l'agente esperto Nick Chen (Chow Yun-Fat) di origini cinesi, un uomo duro che sa come muoversi tra la vecchia malavita di Chinatown e la giovane criminalità in ascesa, tenendo in equilibrio precario boss della mala, prostitute e trafficoni di vario tipo. Per garantire questo equilibrio Nick non lesina nel prendere mazzette, frequentare prostitute (in tutti i sensi) e cospargere il quartiere con una buona dose di proiettili e di morti. Ma Chinatown rimane calda e ingestibile, nell'ottica di rinforzare la squadra di Chen arriva il novellino Danny Wallace (Mark Whalberg), ragazzone all'apparenza ingenuo e alimentato da buoni propositi, convinto di poter cambiare le cose nel quartiere, di poter aiutare donne e bambini sfruttati in una manovalanza opprimente e da condizioni di lavoro equiparabili a vera e propria schiavitù. Nel far questo dovrà confrontarsi proprio con quegli equilibri mantenuti in piedi con fatica dal collega esperto Chen cercando di rimanere "pulito" e di non farsi trascinare nella spirale di violenza e corruzione che attraversa il quartiere.

The corruptor - Indagine a Chinatown ha il sentore del noir, per metterlo in scena Foley si avvale dell'esperienza maturata nel Cinema di genere di Hong Kong da Chow Yun-Fat, protagonista della trilogia di John Woo e Tsui Hark A better tomorrow, ripulisce le scene d'azione dalle coreografie estetizzanti d'oriente e catapulta tutto nei vicoli fatiscenti di Chinatown, nei suoi corridoi stretti, nei sottoscala, donando al film un tono fetido e misero ben bilanciato dalle riprese aeree sulla città e dall'illuminazione al neon dei notturni e degli interni. La regia è vivace, il ritmo forsennato, non ci sono momenti di stanca in questo noir che tutto sommato rispetta le coordinate del genere senza riservare sorprese o grossi stravolgimenti al canovaccio che lo spettatore potrebbe aspettarsi. Di fianco all'attore di Hong Kong un giovane Mark Whalberg tutto sommato ancora a inizio carriera, la sicurezza e la piena consapevolezza sono ancora di là da arrivare però il ragazzo già si muove bene pur non riuscendo a cucire al suo personaggio lo stesso fascino emanato dal collega più anziano ed esperto. Da segnalare una bella sequenza di inseguimento che indubbiamente richiede una certa sospensione d'incredulità ma alza il livello spettacolare del film.

Nulla di nuovo sotto il sole (né oggi, nel in quel finire di anni Novanta), un film solido che mantiene quel che promette e che non mancherà di soddisfare i fan del genere e i nostalgici del Cinema action di quel decennio e di quelli precedenti.

The corruptor esce sul finire dei 90 del secolo scorso ma invece di essere proiettato nel millennio successivo sembra guardare agli action polizieschi dei decenni precedenti. James Foley, in passato distintosi con il bel film Americani che godeva di un cast di prim'ordine, torna a far parlare di sé con un buon film di genere, a volte non limpidissimo nella sceneggiatura ma apprezzabile dal punto di vista del ritmo e della ricostruzione d'ambiente messa in scena. Siamo nella Chinatown di New York, un quartiere violento e difficilmente gestibile dai poliziotti wasp della grande mela. In forze al distretto di zona c'è l'agente esperto Nick Chen (Chow Yun-Fat) di origini cinesi, un uomo duro che sa come muoversi tra la vecchia malavita di Chinatown e la giovane criminalità in ascesa, tenendo in equilibrio precario boss della mala, prostitute e trafficoni di vario tipo. Per garantire questo equilibrio Nick non lesina nel prendere mazzette, frequentare prostitute (in tutti i sensi) e cospargere il quartiere con una buona dose di proiettili e di morti. Ma Chinatown rimane calda e ingestibile, nell'ottica di rinforzare la squadra di Chen arriva il novellino Danny Wallace (Mark Whalberg), ragazzone all'apparenza ingenuo e alimentato da buoni propositi, convinto di poter cambiare le cose nel quartiere, di poter aiutare donne e bambini sfruttati in una manovalanza opprimente e da condizioni di lavoro equiparabili a vera e propria schiavitù. Nel far questo dovrà confrontarsi proprio con quegli equilibri mantenuti in piedi con fatica dal collega esperto Chen cercando di rimanere "pulito" e di non farsi trascinare nella spirale di violenza e corruzione che attraversa il quartiere.